本記事は、2025年3月25日に開催したセミナー「マーケ担当者必見!Web広告の効果を高める本質的なクリエイティブPDCA戦略とは?」の内容を記事にまとめたものです。

セミナーでは、主に次の内容を解説しています。

・効果につながらないクリエイティブPDCAのNG例

・ 検証要素(ターゲット・訴求軸・表現)の優先度とタイミング

・網羅的に訴求を発掘する方法

・長期的目線で考える検証ターム設計

クリエイティブの効果改善にお悩みの方は、ぜひ本記事を最後までお読みいただき、今後の運用にご活用いただけますと幸いです。

目次

登壇者紹介

はじめに:AI時代になぜ「クリエイティブ」が重要なのか

近年の運用型広告では、AIの進化により、ターゲティングや入札など様々な機能の自動化が進んでいます。

これにより、これまで人の手で細かく調整していた部分もAIに任せ、その結果を受けて人の手で調整する、といった運用が主流になってきています。

しかし、AIによる最適化は便利な一方で、競合他社との差別化が難しくなってきているのも事実です。

差別化が難しい状況下でも売上を拡大するためには、「誰に何をどう伝えるか」という広告の本質的な部分である、クリエイティブの重要性が高まっています。

また、次々と新しいトレンドや配信手法が生まれていく中で継続して効果を出せるよう、クリエイティブのPDCAを回し、改善を続けることが非常に重要です。

✓ 新規でクリエイティブを制作しても広告効果が改善されない

✓ クリエイティブPDCAを回しても成果が伸びない

✓ 広告効果が頭打ちで、有効な打ち手が見つかっていない

このようなお悩みは、クリエイティブのPDCAの回し方が原因の可能性があります。

『成果に繋がるクリエイティブのPDCAとは?』について考えていきましょう。

クリエイティブPDCAとは?

まず、「クリエイティブPDCA」と聞いて、具体的に何を思い浮かべますか?

中には、『結果から仮説を立てて次のクリエイティブを作るまでの工程』のような訴求開発の文脈でのPDCAをイメージする方もいれば、『どのクリエイティブを・どんな基準で・どのタイミングで差し替えるか』などの、日々の運用PDCAを思い浮かべる方もいるかもしれません。

つまり、クリエイティブPDCAが表している業務の範囲は人によって異なりますので、「正しいPDCAの回し方」の答えも様々です。

しかし、どんな粒度であっても、効果が出るPDCAと出ないPDCAには圧倒的な違いがあります。

効果が出るPDCAと出ないPDCAの違い

効果が出るPDCA・出ないPDCAの違いは、PDCAを回す目的を「目標達成」におけているかどうかだと考えています。

当たり前のように思われるかもしれませんが、案外そうでもないんです。

具体的にどのようなPDCAが「目標達成を目的に置けていない」のか、特に陥りがちなNG例を2つ紹介します。

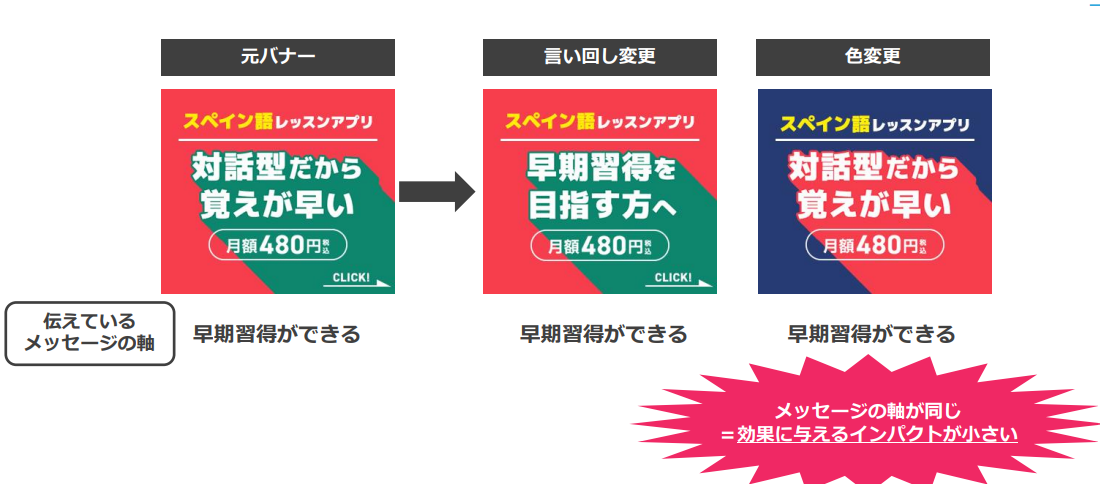

【例1】クリエイティブの派生パターンがマイナーチェンジに偏っている

勝ちパターンのバナーを派生させる際、デザインやコピーの言い回しなどを部分的に変更したものを作成することは多いと思います。

派生パターンを作ること自体は悪いことではありませんが、変わっているのは表現の部分のみで、クリエイティブで伝えたい根本のメッセージ(訴求軸)は全く同じ・・・という状況を見かけることが少なくありません。

メッセージが同じだということは、反応するターゲットも同じです。

運用型広告のAI化が進んでいる今、一部のターゲットにしかアプローチできていない状況は学習上あまり好ましくなく、拡大観点でもインパクトは小さく、大幅な改善も期待できません。

関連記事▼

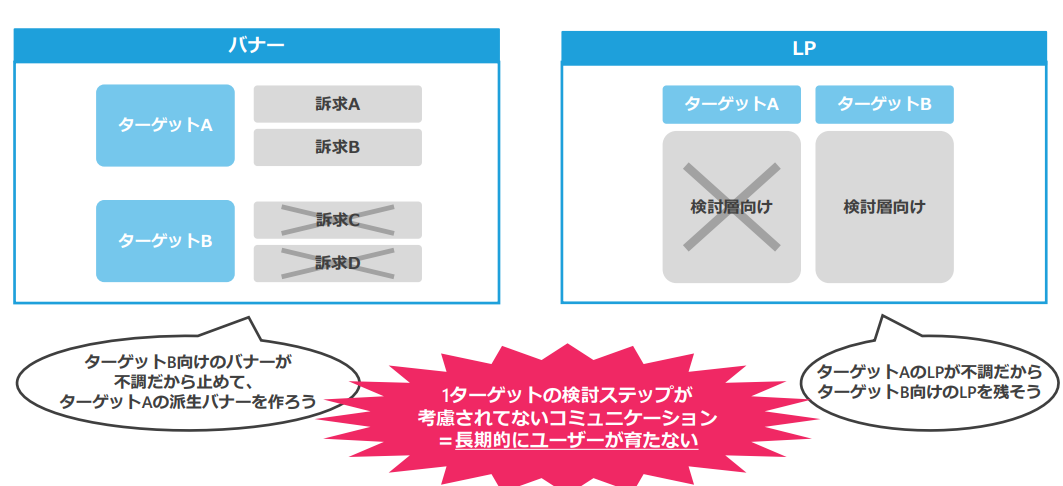

【例2】バナーとLPのPDCAを別々に回している

本来、バナーはターゲットに「気づかせる」役割・LPはその後に「理解させる」役割であることから、バナーとLPの情報は常に連動させておくことが、ユーザー体験を設計する上で非常に重要になります。

しかし、バナーとLPの評価・効果分析を別々に行っているケースもよく見かけます。

バナーとLPの情報に一貫性がないと、ユーザー目線では「バナーで書いてあった情報に期待してクリックしたのに、ほしい情報がすぐ見つからない」などの事象が発生する可能性もあります。

目先の数値改善ばかりを追ってしまうことによって、長期的にユーザーが育たないコミュニケーションを取ってしまっている可能性があります。

このように、目標達成から乖離しているPDCAの特徴として、評価や判断が場当たり的で、長期な視点がないという共通点が挙げられます。

場当たり的なPDCAから脱却するためには、事業計画・事前計画(Plan)を精度高く行うことが重要だと考えています。

次の章からは、実際に計画(Plan)の段階でやるべきことを説明します。

目標達成を実現する「P=計画」の3ステップ

効果の出るPDCAを回すための計画として、メディックスでは次の3つのステップを推奨しています。

STEP 1 現状課題と目標との距離から「テコ入れポイント」を見極める

STEP 2 検証軸を絞り込み、網羅的にパターン出しを行う

STEP 3 再現性のある正しい示唆を得るための事前設計

それぞれ詳しく説明します。

STEP 1 現状課題から「テコ入れポイント」を見極める

どのポイントに注力してテコ入れするのか、目指すべきゴールを最初に設定することで、場当たり的な判断を防ぐことができます。

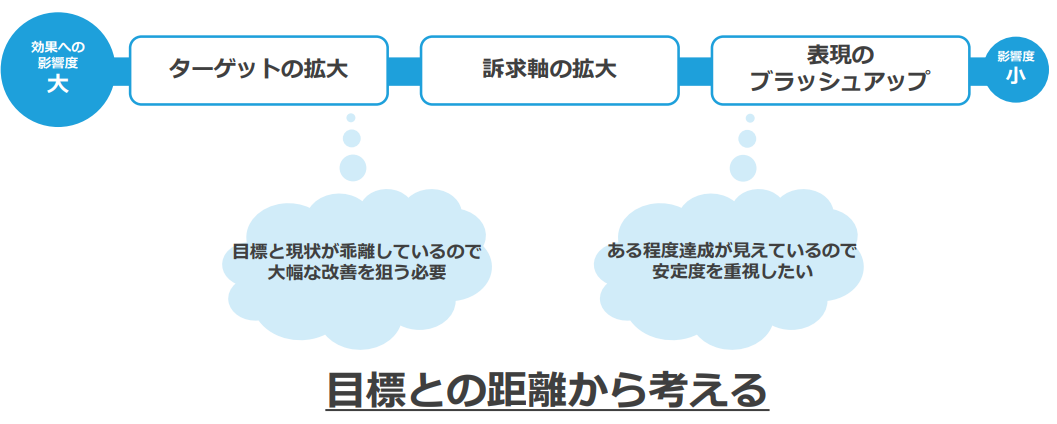

テコ入れポイントを見極める際は、クリエイティブにおける現状課題と広告全体の目標との距離の両軸で考える必要があります。

- クリエイティブの現状課題から考える

今狙っているターゲットが頭打ちなら「ターゲットの拡大」、メッセージの勝ちパターンが見えていないなら「訴求軸の拡大」、勝ちパターンが見えていてもクリエイティブが摩耗しているなら「表現のブラッシュアップ」を検討するなど、現状の課題によってとるべき対応は異なります。

そのため、まずは現状の課題がどこにあるのかを明らかにします。 - 広告全体の目標との距離から考える

クリエイティブの課題を元に改善を行うだけでは、広告全体の目標に届かない場合もあります。

そのため、広告全体の目標を達成をするために必要な改善インパクトの大きさから逆算して、テコ入れのポイントを決めることが重要です。

例えば、目標CPAと現状のCPAに大きな開きがある際に、「表現のブラッシュアップ」だけを行っても改善インパクトが小さく、広告全体の目標は達成に至らない、といったことがありえます。

単にクリエイティブ上の課題だけを考えてしまうと、目標達成における優先順位からは乖離してしまう可能性があるため、複合的な視点でテコ入れポイントを考えることが大切です。

STEP 2 検証軸を絞り込み、網羅的にパターン出しを行う

次に、STEP 1で定めたテコ入れポイントから「検証軸」を設定し、その中でできるだけ広く検証する要素のパターン出しを行います。

- 検証軸の絞り込み

例えば、「ターゲットの拡大」が目的であれば、どのようなユーザーを集中的に狙うべきか、勝ちユーザーを発掘する検証。「訴求軸の拡大」が目的であれば、どのような切り口が最適なのか、勝ち訴求軸を発掘する検証。

「表現のブラッシュアップ」が目的であれば、どのようなコピーの言い回し・デザインパターンが最適なのか、勝ち表現を発掘する検証。

このように、目的を明確にすることで検証すべきポイントを絞り込むことができます。 - 網羅的なパターン洗い出し

これらの訴求や表現の検証をできるだけ高い精度で、かつ効率的に答えに導くためには、思いつきによる属人的な偏りが出ないように網羅的にパターンを洗い出していくことが大切です。メディックスでは、この網羅的なパターン出しを体系化しており、よくある感覚的な思いつきのプランニングではなく、ターゲットやインサイトから伝えるべき軸を洗い出すコミュニケーション軸のプランニングを得意としています。

また、クリエイティブは「訴求軸(伝えたいメッセージ)」「コピーの目線」「コピーの表現」「構成・配置」「デザイントンマナ」「情報強弱」・・・など、様々な要素に分解されます。

これらのどんな要素が効果に影響を与えているのか、結局よく分からない…となっているクライアント様も多くいらっしゃいますし、要素分解を行わず、一部の要素だけで強引な分析を行っている支援会社も見かける機会が多くあります。

ただバリエーションを広げればいいのではなく、「まず何の要素をテストするべきか?」「どこにバリエーションを持たせるか?」など、どの範囲で網羅的に洗い出しを行うかの見極めも非常に重要です。

ここまで、検証軸を絞って網羅的にパターン出しすることの重要性をお伝えしてきましたが、中には「ターゲット拡大が目的の検証と、表現のブラッシュアップが目的の検証を一度に全てやりたい」という方もいるかと思います。

しかし、正しい検証結果を得るためにはこれらを一度に検証せず、優先度を決めて配信する広告の本数をある程度絞る必要があります。

次に、目的に対して明確な示唆を出せる、有意義な検証にするために重要なことを解説します。

STEP 3 正しい検証結果を得るための事前設計

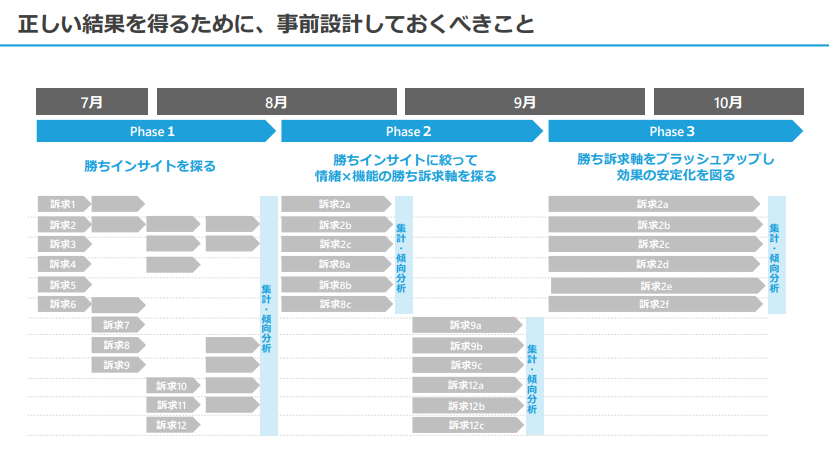

正しい検証結果を得るためには、いつまでに何を明確にするのか、という「中長期的な検証ターム設計」と、各フェーズの中でどの組み合わせでクリエイティブを回してどのタイミングで評価するのか「媒体挙動を理解した運用設計」を事前に整理しておくことが大切です。

次の図が、中長期計画と運用計画を組み合わせたスケジュールのイメージです。

- 中長期的な検証ターム設計

まず、検証結果が明確になるまでに必要な期間を、予算、CV母数、検証広告本数などから算出し、フェーズごとに何を検証するかを計画します。

PDCAを回していくうちにバナーを差し替えることが目的となってしまい、本来の目的と手段や考察が噛み合わなくなっていませんか?

そのような状態を防ぐためには、各フェーズでの検証目的、どの頻度や期間で何を検証するのかを明確にしておくことが大切です。 - 媒体挙動を理解した運用設計

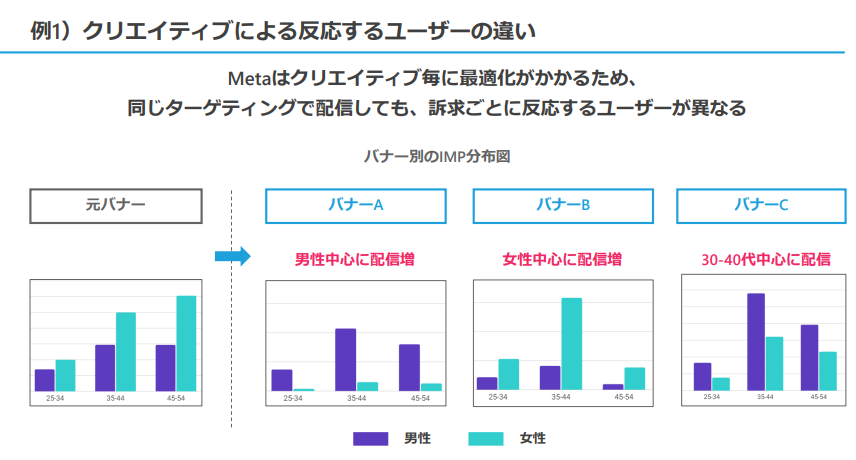

ここでは、媒体(Meta, GDN等)特有の挙動を考慮し、同時に何本配信するか、どの状態で勝ち負けを評価するかなどを定めます。例えば、Metaではクリエイティブごとに反応するユーザが異なるため、バナー別の合計数値のみで評価せず、ターゲット別の傾向差も含めて評価することが重要です。

このように、クリエイティブの良し悪しを正しく評価できるよう、媒体ごとの正しい知識を基に運用計画を立てましょう。

最後に

本セミナーでは、本質的なクリエイティブPDCA戦略として、効果が出るPDCAとは何か、目標達成のためのPDCAを回すポイントなどをお伝えしました。

PDCAを回す本来の目的は「目標達成」であり、これを実現するためには、場当たり的な運用ではなく、長期的な目線で事前計画(Plan)を精度高く立てることが鍵となります。

今回ご紹介した手法や考え方はほんの一例にはなりますが、現在の運用を見直すきっかけとなれれば幸いです。

※本記事は、2025年3月25日に開催された「マーケ担当者必見!Web広告の効果を高める

本質的なクリエイティブPDCA戦略とは?」の講演内容を要約したものです。

※記載内容は当時の情報を元にしておりますので、予めご了承ください。また、登壇者の肩書などはセミナー当時のものとなります。

WEBマーケティングの成果を上げたい方へ

ウェブ部の運営団体である「株式会社メディックス」は、Webマーケティングに関するコンサルティング及び代理店サービスを提供しております。

メディックスは成果を上げるために、以下の点にこだわります。

- 徹底的な顧客理解

- ユーザー視点でのプランニング

- マーケティングパートナーとしてのビジネススタンス

ウェブ部の内容に少しでも興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。