本記事は、2025年10月10日に開催したセミナー「Google最新AI Maxとともに考える!変化する検索広告市場への最適化戦略」の内容を記事にまとめたものです。

これまで、情報収集の手段として 「検索エンジン」 が一強でしたが、近年のSNSの浸透やAIの普及により、ユーザの検索行動は多様化しています。

このような流れに連動して、検索サービスの変化も著しく、検索広告を取り巻く環境は日々変わり続けています。

Web広告に関わる方々の中には、これまでどおりの施策や運用を続けていていいのかと不安を抱えている方もいるのではないでしょうか?

本セミナーでは、『検索市場の変化と検索広告の最適化戦略』をテーマに、検索市場の潮流や、今取るべき対策などを解説しています。

また、Googleの最新機能であるAI Max(AI 最大化設定)の機能紹介や、広告代理店ならではのリアルな所感・活用のポイントもお伝えします。

目次

登壇者紹介

株式会社メディックス

CM推進ユニット Digital advertising officer

當流谷 圭

2007年、株式会社メディックスに新卒で入社して以来、18年以上デジタルマーケティングの最前線で活躍。広告運用領域を中心に大規模案件を担当し、運用改善だけではなく、LTVを加味した運用設計など、ROAS・ROI改善も得意とする。

現在は、Digital advertising officerとして運用型広告の研究や、AI活用推進組織を運営。

趣味は蟻の飼育と爬虫類のブリード。

はじめに

AI(ChatGPT、Geminiなど)の浸透やSNS検索の増加、GoogleのAIモードの登場などにより、検索手法は非常に多様化し検索市場にも大きな影響を与えています。

我々代理店にも、「ユーザの検索離れがおきているのではないか」「検索広告にどのような影響がでるのか」といった相談が多く寄せられています。

本セミナーが、検索広告に関わる方々にとって、こうした市場の変化を理解しながらも、本質を見失わずに最適な戦略を考えるためのヒントとなれば幸いです。

第1章 検索市場を取り巻く「変化」の現状分析

まずは、検索市場で何が起きているのかを正しく理解し、起こり得る変化について考えます。

検索エンジンは「オワコン」なのか?

生成AIの浸透後、検索エンジンは衰退し「オワコン化」するのではないか、という声もありますが、実際はどうなのでしょうか。

米国のソフトウェア企業であるSparkToroとDatos (Semrush の子会社)による共同調査では、GoogleWeb検索の月間平均検索数は、2023年から2024年にかけて21%増加している、という結果でした。

生成AIの中でも代表的な「Chat GPT」が2022年にリリースされて以降、次々と新たなAIツールが展開されていますが、その中でも検索エンジンの検索ボリュームは増加し続け、まだまだオワコンとは言えないと見ています。

![[グラフ]1デバイス当たりの月間平均検索数](https://www.medix-inc.co.jp/webbu/wp-content/uploads/c536ed73e1544ce527371786981bb8da.png)

グラフ1:1デバイス当たりの月間平均検索数

参照:最新調査 :Google検索は2024年に20%以上成長、ChatGPTの約373倍の検索数を獲得 – SparkToro

ユーザの情報収集手段の多様化と使い分け

検索エンジンの検索ボリュームが増加する一方で、その他の情報収集手段が多様化していることも確かです。

サイバーエージェントの調査によると、30代以下の若い世代では、YouTube、X(旧Twitter)、Instagramといった主要なSNSのすべてが、何かを検索するためのツールとして半数以上(50%超)に利用されています。(グラフ2)

また、10代においてはSNSだけでなくChatGPTの利用率も40%以上と、様々な検索手段を利用していることがわかります。

その点、Googleはどの世代においても50%以上、Yahoo!は40代、50代、60代以上において50%以上の利用率で、検索エンジンとほかの検索手段は併用されているのが現状だと言えます。

検索ツールの多様化と言っても世代別に傾向は異なるため、解像度を高めて理解することが重要です。

![[グラフ]日常の検索行動において利用する個別サービス(世代別)](https://www.medix-inc.co.jp/webbu/wp-content/uploads/88c5ba94a8d8b5f0671640b2dba21e81.png)

グラフ2:生成AIのユーザー利用実態調査

出典:株式会社サイバーエージェント インターネット広告事業本部 GEOラボ「生成AIのユーザー利用実態調査」

次に、ユーザの検索目的別のツール利用率を見てみると、検索エンジンはすべての検索目的において60%を超える利用率を誇り、特定のジャンルに偏りなくアクセス可能であることが読み取れます。(表1)

それに対して、生成AIは専門知識や仕事で使う情報収集に用いられることが多く、SNSやYouTubeは、趣味やエンタメ、生活に役立つ情報収集に用いられる傾向が見られます。

![[表]目的別の情報収集・検索ツール利用率](https://www.medix-inc.co.jp/webbu/wp-content/uploads/12363d3a7eba9bc4b37bdbe048856f2c-620x476.webp)

表1:目的別の情報収集・検索ツール利用率

出典:検索エンジンの「一強時代」に変化の兆し──生成AI・SNS・動画との使い分けが拡大【全国1,200名対象・デジタル検索行動調査 – 株式会社メディアリーチ調査】

ユーザは、各検索ツールの得意な領域やアウトプットされる情報の形式を理解し、検索したい内容によってツールを使い分けていると言えます。

実際に、最近の選挙ではSNSを利用した活動も話題になりましたね。

このように、検索市場の変化を紐解くと『検索エンジン離れが起きている』というより、『ユーザの情報収集手段が多様化し、欲しい情報や検索ツールの特徴によってツールの使い分けが進んでいる』と言えるでしょう。

特に、情報リテラシーの高い若年層ほどその傾向が顕著で、これからも自らが求める情報を様々なツールを駆使して探す行為は加速していくでしょう。

もちろん、変化しているのはユーザだけではありません。

例えばGoogleは、Geminiのリリースや検索結果のAIモード対応など、ユーザの需要に素早く応える形でプラットフォームのアップデートを進めています。

広告においても、P-MAXやインテントマッチ、AI MaxなどGoogle AIを搭載したプロダクトが複数あります。

検索広告がこのような市場の変化に対応するためには、ユーザの「検索行動」の背景を理解し、検索広告を活用してユーザニーズに応えることが重要です。

続いて、Google広告の最新機能であるAI Maxについて、その機能や活用方法を解説します。

第2章 検索広告の最適化とGoogle AI Max

ユーザの検索の仕方や用途が変化していく中で、検索広告をより最適化するため、2025年5月以降GoogleからAI Max(AI Max for Search campaigns)という新機能が順次展開されています。

※2025年11月25日現在、提供されているGoogleのAI Maxはβ版で、正式リリースの予定は未定です。

AI Maxとは?

AI Maxとは、広告のパフォーマンス、特にコンバージョン最大化を目指して、Google広告の検索キャンペーンに導入された新しい自動化・最適化機能の総称です。

P-MAXが検索、ディスプレイ、YouTubeなど複数のチャネルを横断的に自動最適化するのに対し、Google AI Maxは基本的に検索キャンペーン内での最適化に特化しています。

AI Maxには、主に次の2つの機能があります。

・検索語句マッチング

・アセットの最適化

それぞれの機能の概要や、利用することで得られるメリットを紹介します。

検索語句マッチング

AIを活用して、広告主が設定したキーワードの範囲を超えて、コンバージョン(成果)につながる可能性の高い新しい検索語句にまでリーチを拡大する機能です。

| 概要 | 従来のキーワードのマッチタイプ(部分一致など)に加え、AIが広告主のキーワード、広告クリエイティブ、ランディングページ(LP)の内容など、キャンペーンのあらゆる要素からユーザの検索意図(インテント)を深く学習し、関連性が高いと判断した検索語句に広告を表示する。 |

| メリット | 広告主が手動では想定・登録しきれなかった、ニッチでロングテールな検索語句や、潜在ユーザが使用する新しい表現にも自動的に対応し、見込みのあるユーザとの接点を増やすことができる。 |

| コントロール性 | 広告グループ単位でオン/オフの切り替えが可能。また、広告を表示させたくない特定の検索語句については、除外キーワードとして設定し、配信を制御できる。 |

アセットの最適化

登録した見出しや説明文などのアセット、Webサイトの情報などから、AIがユーザごとに最適な広告文とランディングページを動的(リアルタイム)に選定・生成する機能です。

①テキストのカスタマイズ

| 概要 | AIが、ユーザの検索語句や想定される検索意図、キャンペーンに登録されている既存の見出し・説明文、LPの内容に基づき、最も関連性が高く、効果的な広告見出しと説明文を動的に生成して表示する。 |

| メリット | ユーザの検索意図に沿ってパーソナライズされた広告文を表示することで、クリック率(CTR)やコンバージョン率(CVR)の向上が期待できる。 |

| コントロール性 | キャンペーン単位でオン/オフの切り替えが可能。 ※最終ページURLの拡張を利用するには、テキストのカスタマイズがオンである必要がある |

②最終ページURLの拡張

| 概要 | 広告主が設定した最終URLだけでなく、AIがWebサイト全体を分析し、ユーザの検索意図に最も関連性の高いページをランディングページとして自動で選定する。 |

| メリット | ユーザは探している情報に最短でたどり着けるため、離脱率の低下やコンバージョン率(CVR)の向上につながる。 |

| コントロール性 | キャンペーン単位でオン/オフの切り替えが可能。 |

AI Maxの特長と注意点

検索広告において、AIの力を用いて最適化をサポートしてくれるAI Maxですが、代理店の視点から見て、次のような特長と注意点が挙げられます。

特長

◦ 手動ではカバーできない新たなインサイトの発掘を可能にする

◦ パーソナライズ化を効率的にサポートする

注意点

◦ パフォーマンス改善が目的のプロダクトではなく、あくまで機能の1つだと捉える必要がある

◦ 意図しない拡張のリスクがある

P-MAXなどほかの自動化機能にも言えることですが、拡張する検索語句や、生成されたすべての広告文を事前に確認・承認することはできないため、意図しない表示や拡張を完全に防ぐことは難しい点には注意が必要です。

検索語句マッチングの検証

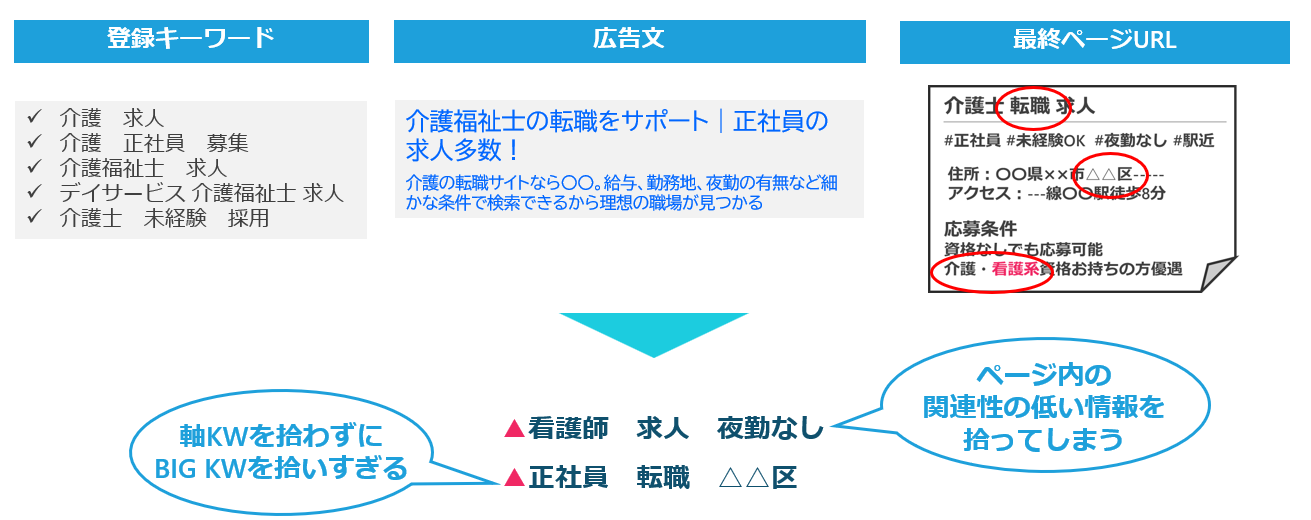

実際に、AI Maxの機能1つである「検索語句マッチング」を利用してみたところ、これまでの検索広告と異なる挙動が見られたため、紹介します。

結論から言うと、検索語句マッチングを利用した際に、「本来配信したい軸キーワードから距離が遠く、インテントマッチでは拡張されないようなキーワードにまで拡張される」ケースが見られました。

検証の中で見られた、具体的な拡張の事例を2つ紹介します。

事例1(介護・福祉系人材サービス)

「介護の求人」を軸としていたにもかかわらず、最終ページURL内の関連性の低い語句(例:「介護・看護系資格者の優遇」の「看護」)を軸とした「看護師 求人 夜勤なし」や、登録キーワードを含まない「正社員 転職 △△区」といった、ビッグキーワードにまで拡張されていた。

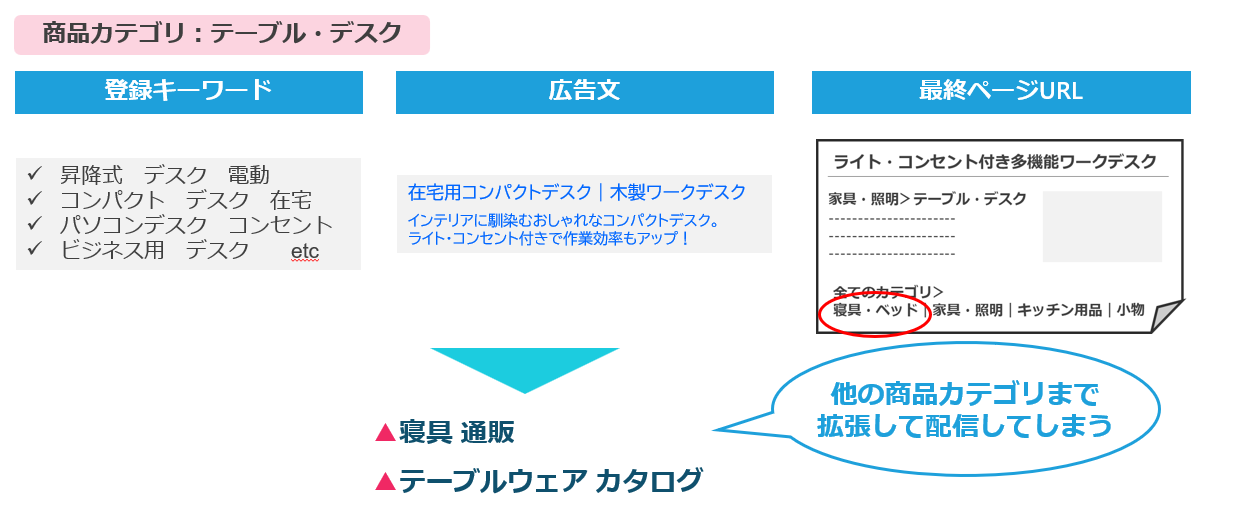

事例2(家具・インテリアEC)

様々な商品を取り扱うため、商品カテゴリごとにキャンペーンを作成。

その内の商品カテゴリがテーブル・デスクのキャンペーンにおいて、サイト最下部にある他の商品カテゴリ(例:寝具ベッド)へのリンクテキストを拾い、「寝具 通販」や「テーブルウェア カタログ」といった商品カテゴリを跨いだ検索語句へ拡張し、テーブル・デスクのページにリンクされていた。

これらの事例は、検索語句マッチングの仕組みが、従来のキーワードを軸に拡張するインテントマッチとは異なることが要因だと考えられます。

インテントマッチが、「指定したキーワードと関連性のある、幅広い検索語句に対して広告を表示する」キーワード起点での拡張であるのに対し、検索語句マッチングは、「キーワード、広告文(アセット)、最終ページURLの3つの要素の内容から、見込みのあるユーザの検索語句に対して広告を表示する」といった、キーワード以外の要素も拡張に利用される仕組みです。

そのため、検索語句マッチングを利用する際は、次のような拡張が起こり得る点には注意が必要です。

・ページ内の関連性の低いワードを軸とした拡張

・軸ワードを含まないBIGキーワードへの拡張

・商品カテゴリを跨いだキーワードへの拡張(広告アセット・LPとのミスマッチ)

事例1のような、ページ内の関連性の低いワードへの拡張については、このあと紹介する初動のポイントを抑えつつ、Google AIのアルゴリズム改善に期待したいところです。

一方で、事例2のようなカテゴリを跨いだ拡張は、「検索語句マッチング」以外のAI Maxの機能である「テキストのカスタマイズ」と「最終ページURL拡張」を利用していれば、クエリ・広告文・最終ページURLの情報が統一された形で配信できていたかもしれません。

しかし、広告予算の管理の観点から、このような他のキャンペーンを跨いだ配信は避けたい広告主の方も多いはずです。

この点においても、初動のポイントである「事前のキーワード除外」が有効です。

今回の検証について1点補足すると、事例の2つのアカウントではすでにインテントマッチを十分に活用している状態でした。

そのため、キーワード軸の拡張性があまりないことから、アセットやLPをもとにした拡張が目立っているとも考えられ、検索語句マッチングを利用することで一概にこのような拡張が起きるとは言えません。

また、AI Maxがキーワードだけでなく、ランディングページ(LP)やアセットの内容を軸に拡張するという、従来とは異なる拡張の仕方自体も、増え続ける検索語句を取りこぼさないための機能と考えると、決してネガティブなものではないでしょう。

正式リリース時の機能アップデートを期待しつつ、早い段階からAI Maxにチャレンジしたい方は、次の点を抑えるようにしましょう。

AI Max導入時のリスク対策

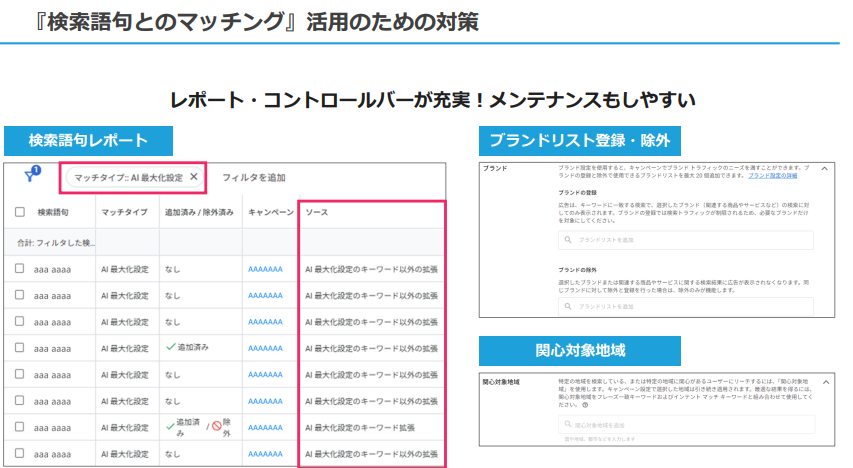

検索語句マッチングでの意図しない拡張が見られる一方で、Google AI Maxは以前のP-MAX導入時初期のブラックボックス化されていた状況と比べ、コントロール機能やレポート機能が充実していて、個人的には「良心的」なプロダクトであると感じています。

それらの機能を活用ししっかりとリスク対策を行えば、Google AI Maxの機能を有効活用できるでしょう。

具体的におさえるべきポイントは次のとおりです。

初動のポイント

- 想定できる除外キーワードは事前に設定しておく。

- 配信開始から1週間は、検索語句レポートを確認して挙動を把握する。

- 受け皿となるコンテンツ(LP/サイト)に様々な文言がある場合は注意が必要。(多品目や多領域のサイトは、意図しないキーワードへの拡張が起きやすい)

・キーワードの除外

除外キーワードの設定は当たり前に思われるかもしれませんが、LPやアセット内のキーワードを拾って拡張される可能性があるため、通常よりも広い範囲での除外をおすすめします。

・レポートの活用

検索語句レポートの画面で「AI最大化の設定」フィルターをかけることで、AI最大化設定による「キーワードを軸とした拡張」なのか、「LP/アセットを軸とした拡張」なのかが区別されたデータを見ることができます。

このレポートを活用して、新しい検索語句は何を起点にした拡張なのかを把握し、不要なキーワードを除外したり、LPにあるが登録していない効果的なキーワードを追加で登録したりすることで、意図しない配信を防ぐことができるでしょう。

このように、AI Maxはまだまだこれから進化する機能と言えます。

しかし、2025年10月に日本でもリリースされたGoogle AI Modeですが、アメリカではすでに広告枠が設けられていて、日本でも近いうちにリリースされると言われています。

その際、Google AI Modeへの広告掲載は、インテントマッチ、またはAI Maxの利用が必須とされる可能性が高いです。

そのため、先行投資としてチャレンジしてみると良いかもしれません。

第3章 AI時代に立ち返るべき検索広告の「本質」

これまで、検索市場を取り巻く環境の変化や、Google AI Maxの機能について説明しましたが、改めて代理店の立場として立ち返るべき検索広告の本質について触れたいと思います。

掲載方法が変わっても変わらない検索広告の重要要素

プラットフォームの変化により掲載方法が変わったり、AI Maxなどの新しいプロダクトが出てきたりしても、検索広告における次の3要素が重要、かつ連動していることは変わらないと考えます。

1. 上位表示率

2. キーワードとアセットの連携

3. キーワードの発見と登録

相互に関係し合っているそれぞれの要素について、説明します。

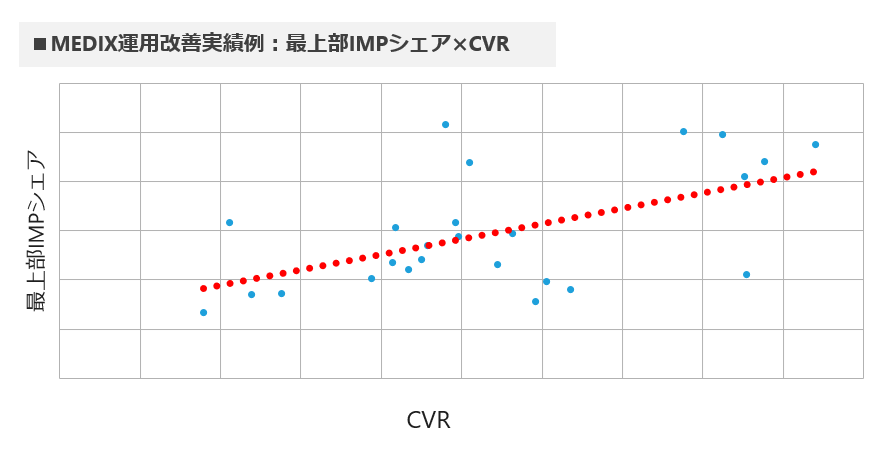

1. 上位表示率

一般的に、表示場所とクリック率の関係として、昔から上部に表示されるほどクリック率(CTR)やコンバージョン率(CVR)が高くなると言われています。

実際に、特定の一般キーワードに絞りインプレッションシェアをプロットしたデータを見ると、最上部インプレッションシェア(最上位に表示される割合)が高いほどコンバージョン率(CVR)も高い、という相関が見られました。

グラフ3:MEDIX運用改善実績例(最上部IMPシェア×CVR)

そのため、いかに広告を上位表示させるかが、検索広告の成果に直結します。

しかし、上部に表示させるためにはクリック単価(CPC)が高騰しがちなため、できるだけCPCを抑えて上位表示させるためには品質スコアの改善が不可欠です。

品質スコアの改善には、次の「キーワードとアセットの連携」がポイントになります。

2. キーワードとアセットの連携

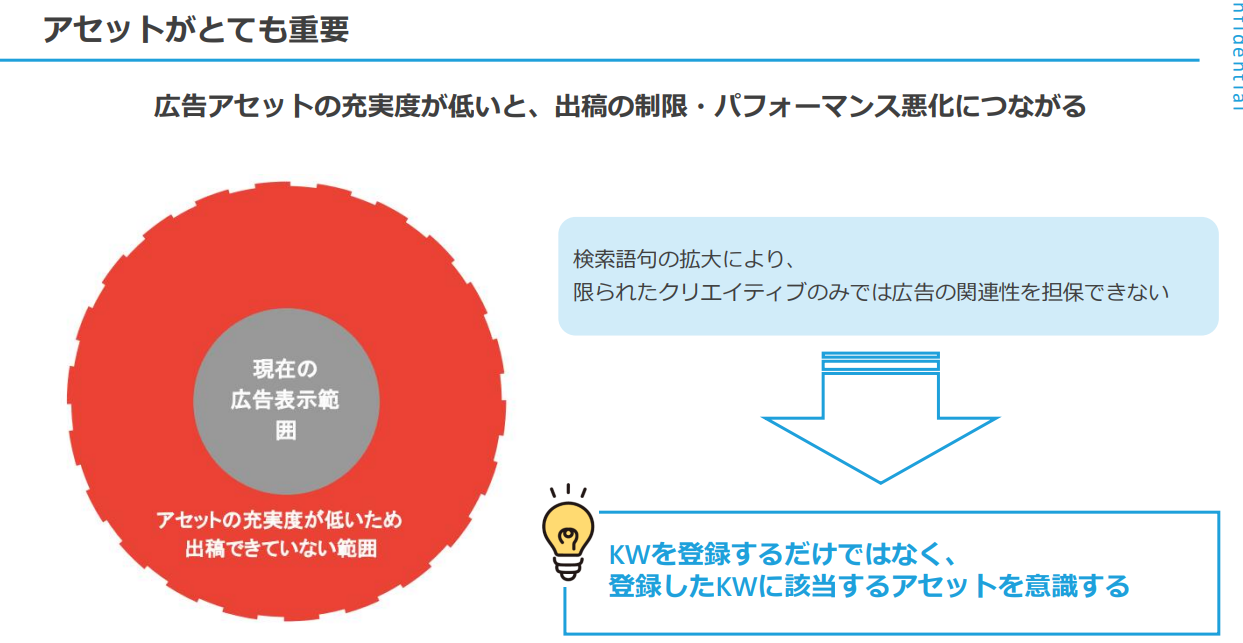

アセット(広告見出しや説明文)の充実度が低いと、出稿制限やパフォーマンス悪化に繋がり、結果的に上位表示されにくくなってしまいます。

検索ニーズが多様化し検索語句も日々拡大していく中で、登録済みのキーワードと限られたアセットだけでは広告の関連性を担保できず、本来のポテンシャルを十分に発揮できません。

したがって、新しいキーワードを発掘した際は、登録するだけでなく、登録したキーワードに該当するアセットを意識的に用意することが重要です。

アセットの作成は、手動で行う、またはAI Maxの機能を活用して自動作成することができますが、一度にすべてをAIに任せてしまうことはリスクもあります。

そのため、今回は手動でアセットを作成する際の手法の1つとして、広告カスタマイザの活用を紹介します。

< 広告カスタマイザの活用 >

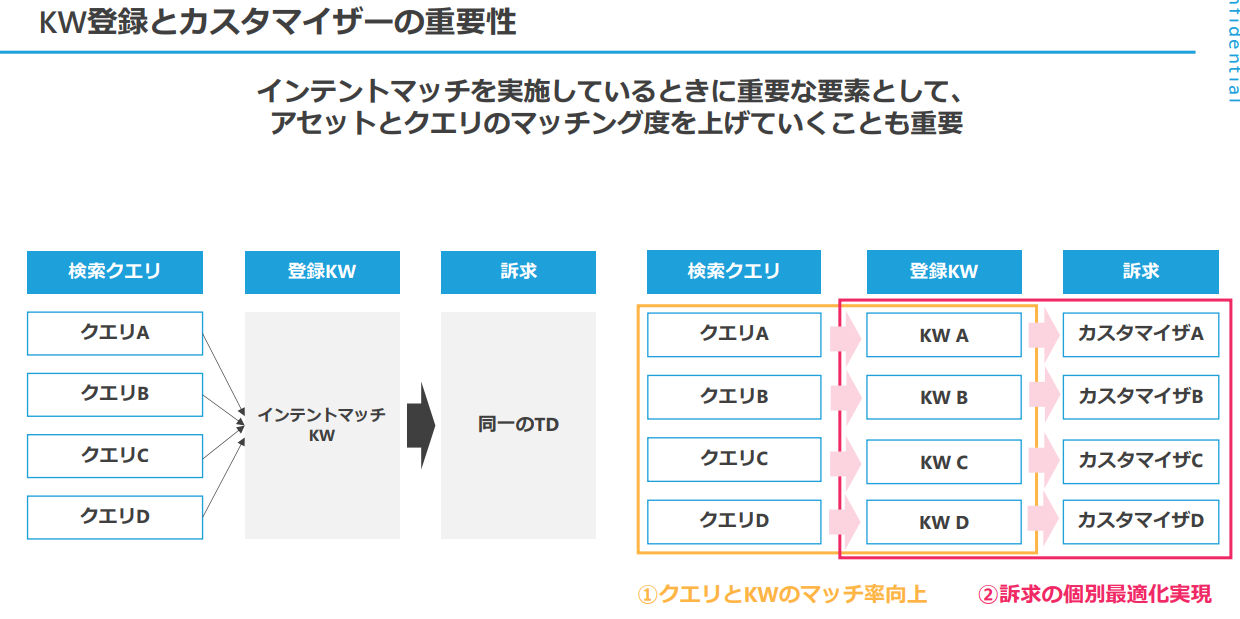

様々な検索語句への表示機会がある中で、拡張の精度を高め、より検索語句にマッチしたアセットを表示するためには、広告カスタマイザの活用が有効です。

広告カスタマイザとは、検索語句やユーザの検索した場所、時間などに合わせて、アセット(広告見出しや説明文など)の一部を動的に変更できる機能です。

広告カスタマイザを活用することで、1つのアセットで何百パターンものアセットを利用でき、都度ユーザに最適化された広告文を表示できます。

活用の際はまず、すでに流入を獲得できている未登録の検索語句や、今後獲得の可能性がある検索語句を改めてキーワードとして登録しましょう。

キーワードの登録ができたら、各キーワードごとに広告カスタマイザを設定します。

【ポイント】

広告カスタマイザは、説明文よりも広告見出しに設定した方が、ユーザのニーズに応えられると認識されやすく、CTRの改善効果が圧倒的に高いです。

▼関連記事

3. キーワードの発見と登録

上位表示率を高めるために広告カスタマイザを活用する例を紹介しましたが、前提として、新たに発見した検索語句をキーワードとして登録することが重要です。

同じキーワードでも、広告表示の優先度はマッチタイプやキャンペーンによって異なります。

実際に社内の運用実績でも、未登録の検索語句の登録と、広告カスタマイザの活用でCPCが低下し、CPAの改善につながった事例もあります。

【社内事例】

次のグラフは、先程述べた流れのとおり、部分一致で新たなキーワードを発掘・登録した後、広告カスタマイザを活用してアセットの関連性を高めた際のデータで、マッチタイプごとのCV数と平均CPAの推移が見れます。

部分一致の配信を開始した当初は、キーワード登録を行っていなかったためCPAが不安定でしたが、キーワード登録と広告カスタマイザの設定を行ったあとは、完全一致でのCV数が増えCPCが2割ほど低下し、CPAも改善しています。

![[グラフ]KW登録と広告文の改善実績](https://www.medix-inc.co.jp/webbu/wp-content/uploads/dc8e469c793549bb95554d8a688c6fb4-1.png)

グラフ4:MEDIX運用改善実績例:CV・CPA推移

最近ではGoogle Apps Script(クラウドベースのJavaScriptプラットフォーム)のようなツールを用いて、コンバージョン実績のあるキーワードとそうでないキーワードを自動で選別するなど、効率的にキーワードを発見する方法もあるため、うまく活用して過不足のないキーワード登録を心がけましょう。

これら3つの重要要素は互いに関連し合っているため、「AI Maxやインテントマッチを利用した新たなキーワードを発見できる仕組み」と「発見したキーワードの登録」、「キーワードとアセットの関連性を高める広告カスタマイザ等の設定」を1セットとして、定期的に手入れを行うことをおすすめします。

検索に関する小話⋯

少し話は変わりますが、検索広告に関する最近のトピックスを2つほど紹介します。

①見せかけの数字に騙されない!CTR低下の理由

2025年4月頃から、指名検索でのCTRが落ちている案件が散見されていました。

実際にとあるアカウントのCTRの推移を確認すると、2024年4月時点のCTRを1としたときに、2025年4月のCTRは約25%低下、5月以降は最大50%も低下していました。

![[グラフ]CTR指数の月別推移](https://www.medix-inc.co.jp/webbu/wp-content/uploads/76fc008108c92637bde84977750732a1.png)

グラフ5:CTR指数の月別推移

ここまで大きな変動が起きていると、改善のためにアセットの変更など手を打たなくてはいけないと思うのが自然です。

しかし、CTR低下の要因を詳しく調べてみると、Google検索結果の下部への表示が増加していたことが分かりました。

検索結果の上部と下部のどちらに広告が表示されるかによってCTRは大きく異なりますが、2025年4月頃から検索結果の下部の広告掲載枠が増えていたということがわかりました。

キャンペーン単位で見ると、掲載位置にかかわらず合算されたCTRが表示されるため、一見CTR全体が悪化しているように見えたのです。

実際に上部への表示に絞り込んでCTRの変化を確認すると、特に大きな変化はありませんでした。

![[表]検索結果上部表示でのCTR](https://www.medix-inc.co.jp/webbu/wp-content/uploads/1a94f5e3444a1737a01c624edc7a6660.png)

表2:検索結果上部表示のCTR推移

一方で、CTRの低下による品質スコアへの影響を心配する声もあるかと思いますが、上部と下部でそれぞれスコアロジックは独立しているため、その点においても今回は大きな影響がないと判断しました。

このように、表面の数字の変化だけを捉えてしまうと、誤った対応で工数も増え、効果が悪化してしまう可能性もあるので、見せかけの数字に騙されずしっかりとデータの中身をみて判断する事が重要です。

②AIの浸透による検索語句の変化

2022年のChatGPTの登場を皮切りに、急速に生成AIが浸透していく中で、私自身も仕事での利用はもちろん、日常でAIを活用する機会がより一層増えていると感じます。

そういった変化にともない、検索語句にも影響があるのではないかと思い、検索語句の変化を調べてみました。

今回は、AIに問いかける際によく利用されるであろう、「どれ(がおすすめ)?」「どこ(で買うのがいいの)?」「方法(はどうすればいいの)?」といった口語体の検索語句の種類とボリュームの変化についてのデータを見てみました。

メディックスの運用している、EC業界の広告アカウントにおける分析では、「どれ」「どこ」「方法」「~やり方」「型」といった文言を含む検索語句の発生が、前年比で約1.7倍、インプレッションは1.4倍に増加していました。

また、CVRも約3倍上昇が見られ、コンバージョン数においては約5倍にまで膨れ上がっていました。

![[グラフ]MEDIX運用事例:同アカウント内、「どれ」「どこ」「方法」を含むクエリの前年比同期間比較](https://www.medix-inc.co.jp/webbu/wp-content/uploads/b07514b5c4d3e0c199247e5b93d0a59d.png)

グラフ6:口語体を含む検索語句の前年同期間比較

このことから、近年「AIの浸透によるCTRの低下」が叫ばれていますが、実際には、流入してくるユーザの検索意図が明確化し、流入の質自体は改善する可能性があるという示唆が得られます。

こうした口語体の検索語句に対応できるよう、キーワードを捉える手段の工夫や、最適な広告文の作成、受け皿となる適切なLPの用意などを地道に行うことで、獲得機会をさらに伸ばせるでしょう。

おわりに

これまで解説してきたように、検索市場は常に変化し続けています。

そのような変化に対応するためには、AI Maxのような新しいプロダクトの活用を進めると同時に、検索広告の「本質」に立ち返り、施策を実行することが重要です。

検索語句はユーザのニーズを明確にしてくれる「マーケティングの宝箱」です。

検索語句からユーザのニーズを読み解き、それを基に、どのようなコンテンツをユーザに提供していくべきかを判断し、顧客や関係者と協議しながら実行していくことが、今後の検索市場を乗り越えていく上での重要なポイントとなるでしょう。

WEBマーケティングの成果を上げたい方へ

ウェブ部の運営団体である「株式会社メディックス」は、Webマーケティングに関するコンサルティング及び代理店サービスを提供しております。

メディックスは成果を上げるために、以下の点にこだわります。

- 徹底的な顧客理解

- ユーザー視点でのプランニング

- マーケティングパートナーとしてのビジネススタンス

ウェブ部の内容に少しでも興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。