Web広告の運用をしている方は、1度は耳にしたことがあるであろう「フリークエンシー」。

その意味を正しく理解し、適切に設定できているでしょうか。

本記事では、フリークエンシーの基本概念から、Google広告・Yahoo!広告・Meta広告でのフリークエンシーの確認・設定方法まで、実践的な内容を解説するのでぜひ、最後までご覧ください。

目次

フリークエンシーとは

フリークエンシーとは、ある一定期間に、1人のユーザに対して何回同じ広告が表示されるか(頻度)を指します。(単位は回)

英語の「frequency」を直訳すると「頻度」や「周波数」という意味になりますが、デジタルマーケティングの分野では「インターネット広告への接触頻度」として用いられています。

フリークエンシーは、多すぎても少なすぎても広告効果は下がる傾向にあるため、適切なフリークエンシーになるよう調整することがポイントです。

リーチとの違い

フリークエンシーと混同されやすい指標として「リーチ」があります。

リーチとは、広告やコンテンツに接触したユーザの数を表す指標です。

例えば、あるWebサイトに訪れたAさんに対して、同じ広告が4回表示されたとすると、リーチは「1」で、フリークエンシーは「4」です。

多くのターゲットユーザに広告を見てほしい場合は、リーチを増やす必要があり、一定のターゲットユーザに高頻度で広告を見てほしい場合は、フリークエンシーを増やすことが必要です。

なぜフリークエンシーが重要なのか?

広告の表示回数は、ユーザに与える印象や広告の費用対効果に大きく影響します。

広告の表示回数が少なすぎる場合、ユーザの記憶に残りにくく、十分な認知度向上や購買行動の促進につながりません。

一方で、表示回数が多すぎる場合も、ユーザに「しつこい」と感じさせ、不快感や嫌悪感を与える可能性があります。

あるZ世代へのアンケート調査によると、”あなたが覚えている「印象の悪い」SNS広告の特徴を教えてください” という質問に対して、51.1%が「表示頻度が多い」と回答しています。

また、クリックやコンバージョンの見込みのないユーザに対して過度に広告を表示することは、新規ユーザへのリーチ機会の損失となり、広告費の無駄遣いになってしまいます。

広告の内容や商材、配信ターゲットなどに合わせて、適切なフリークエンシーを設定することが重要です。

参照:【Z世代が記憶に残る広告の特徴とは?】(IDEATECH)

フリークエンシーキャップとは

フリークエンシーキャップとは、1人のユーザに対して広告を表示する回数を制限する機能のことです。

この機能を活用することで、広告主は特定の期間内において、1人のユーザに対する広告の最大表示回数を事前に設定することができます。

「1ユーザあたり3回まで」といった回数制限や、「1週間に◯回まで」など期間を組み合わせた制限など、媒体によっても設定できる内容は異なります。

現在、主要な広告プラットフォームであるGoogle広告やYahoo!広告では、キャンペーン単位や広告グループ単位でフリークエンシーキャップを設定することができます。

例)

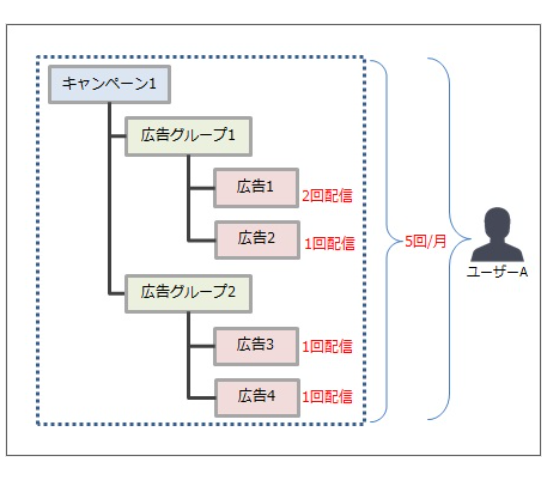

あるキャンペーンにおいて、フリークエンシーキャップを「月に5回」と設定した場合、1人のユーザに対して、同一キャンペーンの広告が1カ月の間に5回まで配信されます。

引用:フリークエンシーキャップについて(Yahoo!広告ヘルプ)

最適なフリークエンシーキャップは何回?

フリークエンシーキャップを適切な回数で設定することが大切だと分かっているものの、最適な回数が分からず、何となくで設定している方も少なくないと思います。

最適なフリークエンシーキャップは、商品やサービスの特性、ターゲット層、広告の目的によって異なりますが、今回は求め方や最適化していく方法を2つ紹介します。

1つ目は、過去の配信結果から算出する方法です。

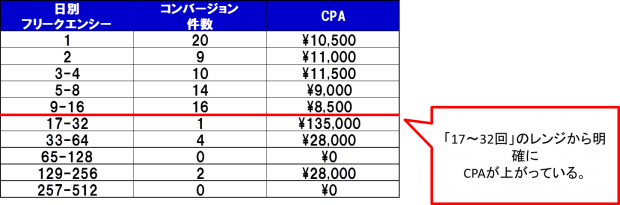

次の表は、過去にメディックスで配信した広告の、フリークエンシーとCPAの推移値です。

※数値は分かりやすいよう均しています

<配信概要>

業界:人材

ターゲティング:リターゲティング

コンバージョン地点:会員登録

コスト・期間:非開示

フリークエンシー17回以上から、コンバージョン件数の減少、CPAの高騰が見て取れます。

この場合、17回以上広告が配信されないように設定をすると、CV数は減ってしまいますが、コスト削減ができるため、CPAが約33%改善できる計算になります。

このように、フリークエンシーとコンバージョン件数、CPAの推移をレポートで抽出することによって、無駄なコストを生み出してしまっているフリークエンシーを算出できます。

2つ目は、媒体やキャンペーンの目的、フォーマットごとの一般的な目安を参考に、まずは設定してみて、配信結果を元に調整していく方法です。

必要に応じて、A/Bテストで検証することも有効でしょう。

最適なフリークエンシーキャップは、実際の運用データを通じて導き出される動的な数値であるため、どちらの方法でも、設定後の継続的なパフォーマンス確認と調整は行いましょう。

フリークエンシーの確認方法

現状のフリークエンシーがどのくらいか分からない、という方はまず、現在のフリークエンシーがどの程度になっているかを確認しましょう。

主要な媒体であるGoogle広告、Yahoo!広告、Meta広告のフリークエンシーの確認方法を解説します。

Google広告

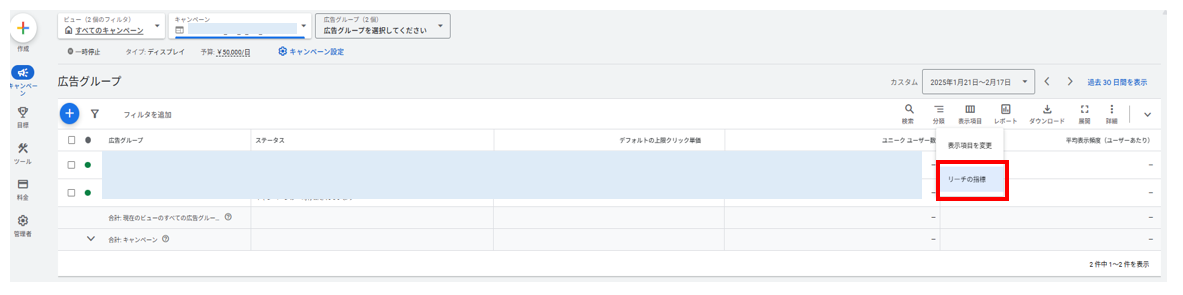

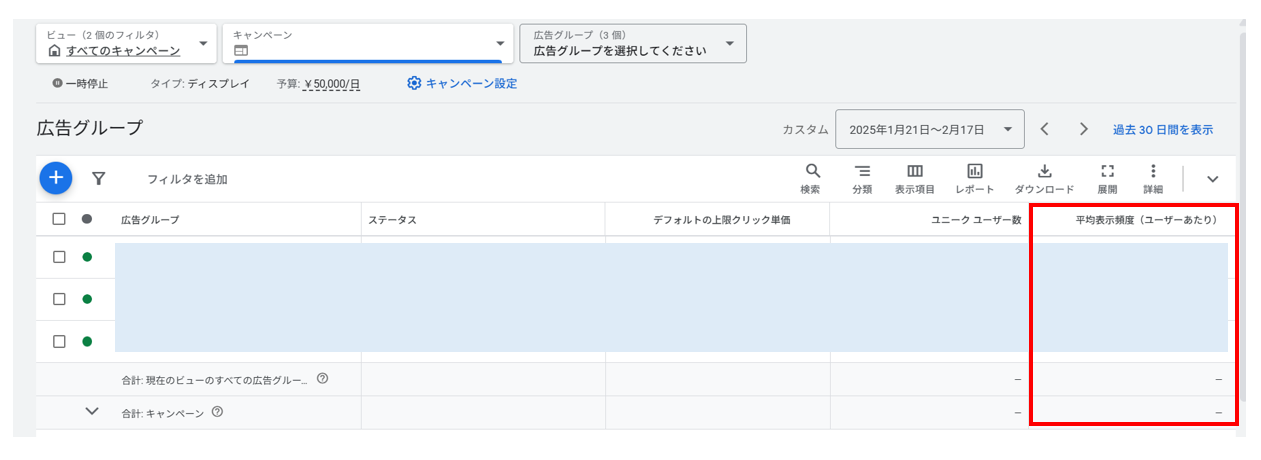

Google広告では、次の手順でフリークエンシーを確認できます。

①管理画面のキャンペーン一覧から確認したいキャンペーンを選択

②画面上部にある「表示項目」のアイコンをクリックし、「リーチの指標」を選択

③表の上にあるカスタム日付で任意の期間を入力

④「平均表示頻度」でフリークエンシーを確認

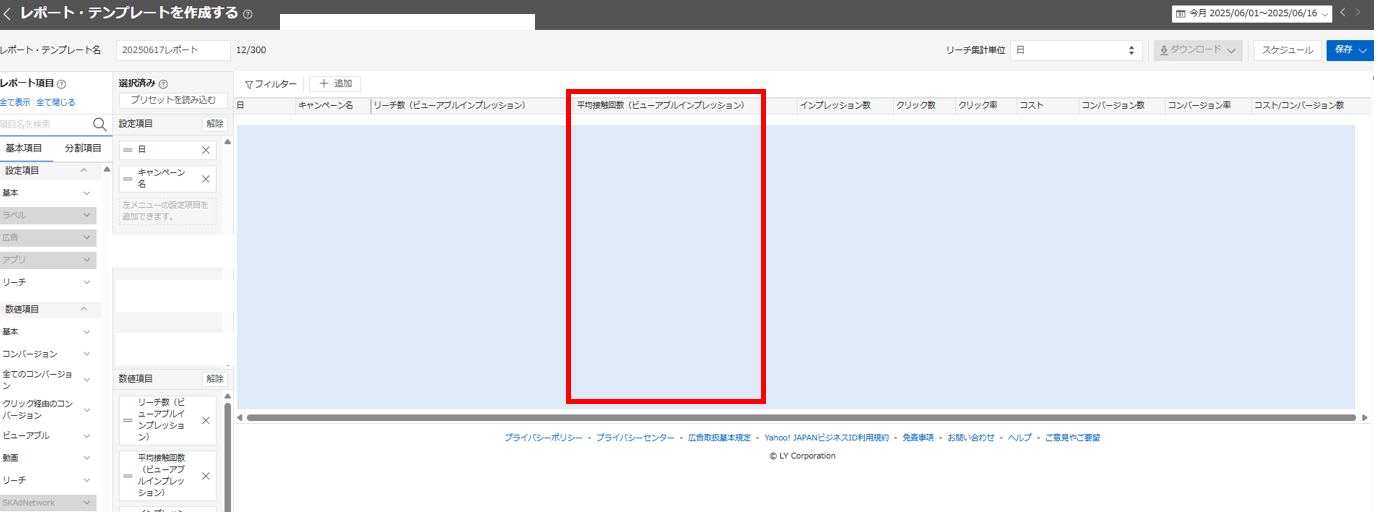

Yahoo!広告

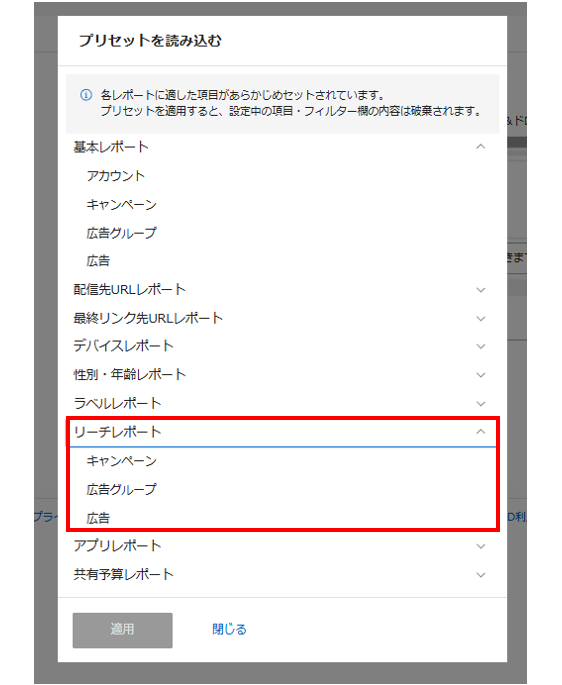

Yahoo!広告では、レポートを作成することでフリークエンシーを確認できます。

①管理画面右上のメニューから「レポート」を選択

②「+レポート・テンプレート作成」を選択し、レポートタイプの選択画面で「リーチレポート」を選択

③レポートの作成画面で、対象となるキャンペーンや広告グループを選択し、期間を指定

④設定後、「保存」ボタンをクリック

⑤「平均接触回数(ビューアブルインプレッション)」でフリークエンシーを確認

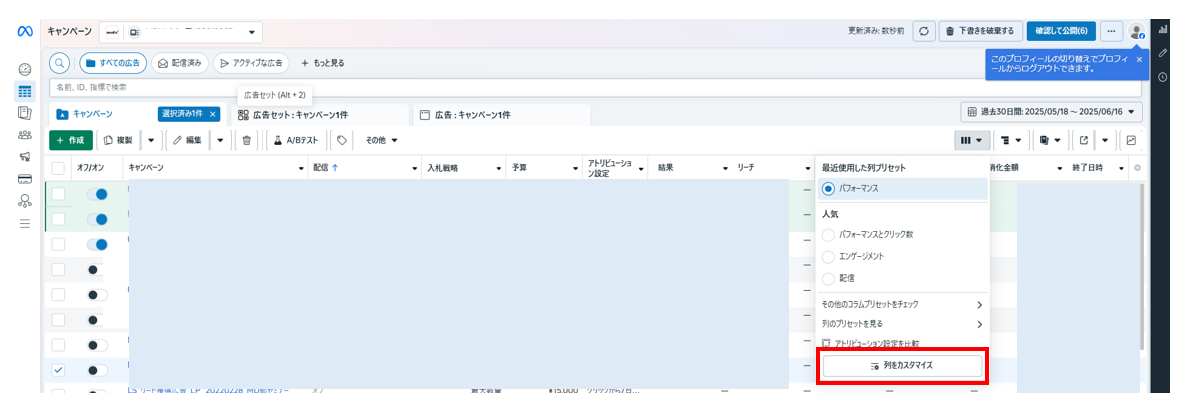

Meta広告

Meta広告では、次の手順でフリークエンシーを確認できます。

①管理画面右上の「列:パフォーマンス」をクリックし、「列をカスタマイズ」を選択

②パフォーマンスの中から「フリークエンシー」にチェックを入れ、適用

③表の上にあるカスタム日付で任意の期間を入力

④追加された「フリークエンシー」の列でフリークエンシーを確認

フリークエンシーキャップの設定方法

次に、フリークエンシーキャップの設定方法を解説します。

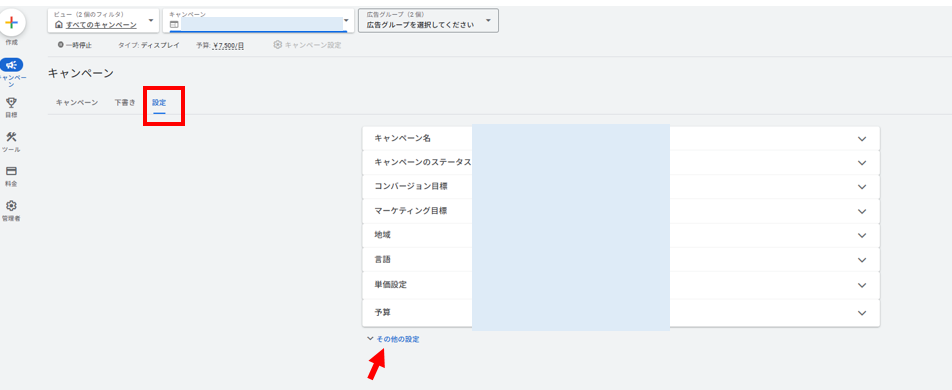

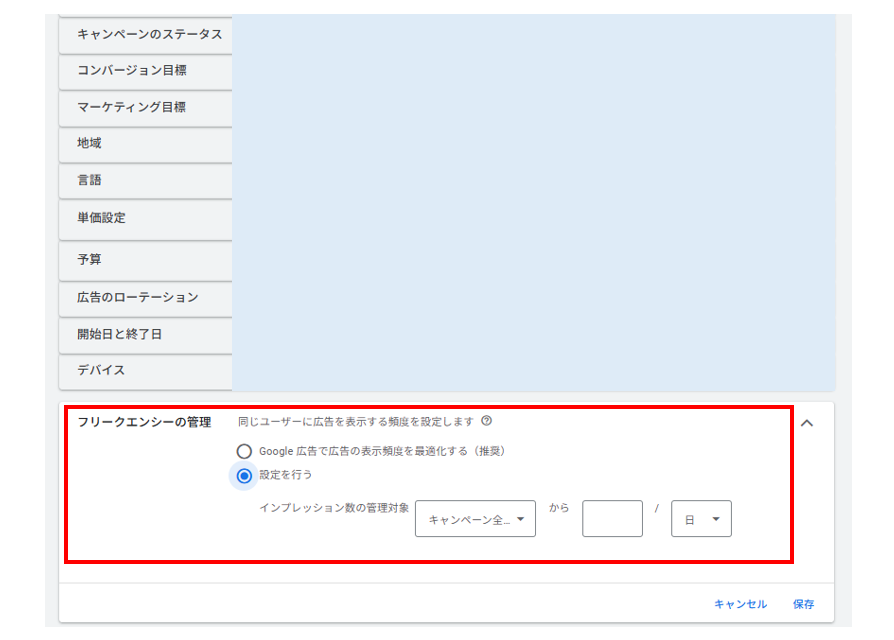

Google広告

Google広告では、次の手順でフリークエンシーを設定できます。

①管理画面のキャンペーン一覧からフリークエンシーを設定したいキャンペーンを選択

②「設定」タブの「その他の設定」をクリック

③「フリークエンシーの管理」に値を入力し、保存をクリック

Yahoo!広告

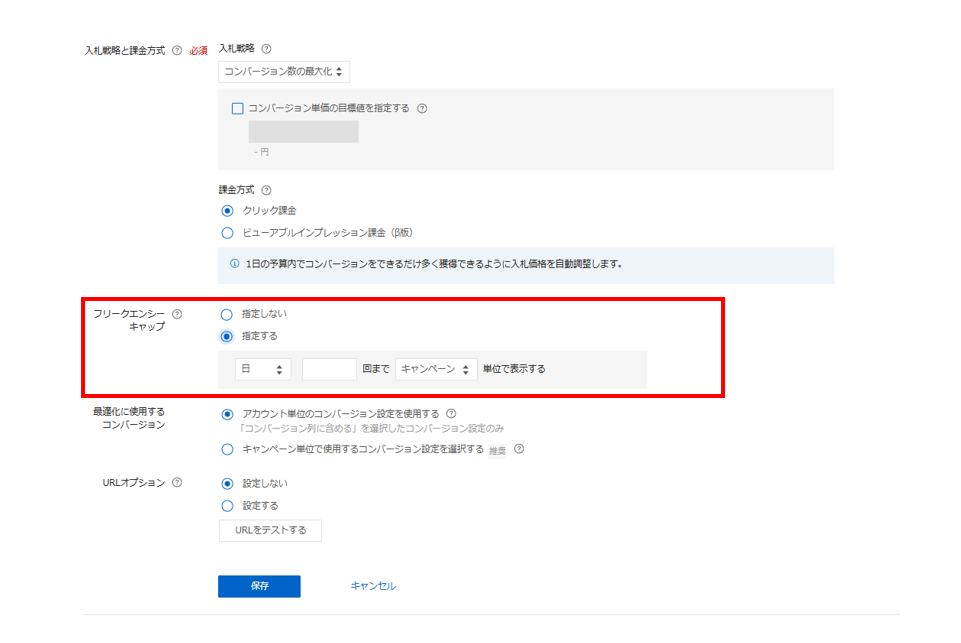

Yahoo!広告では、次の手順でフリークエンシーを設定できます。

①管理画面のキャンペーン一覧からフリークエンシーを設定したいキャンペーンを選択

②「キャンペーン設定」をクリック

③「編集」ボタンをクリックし、フリークエンシーキャップ「指定する」を選択

④値を入力し、「保存」をクリック

Meta広告

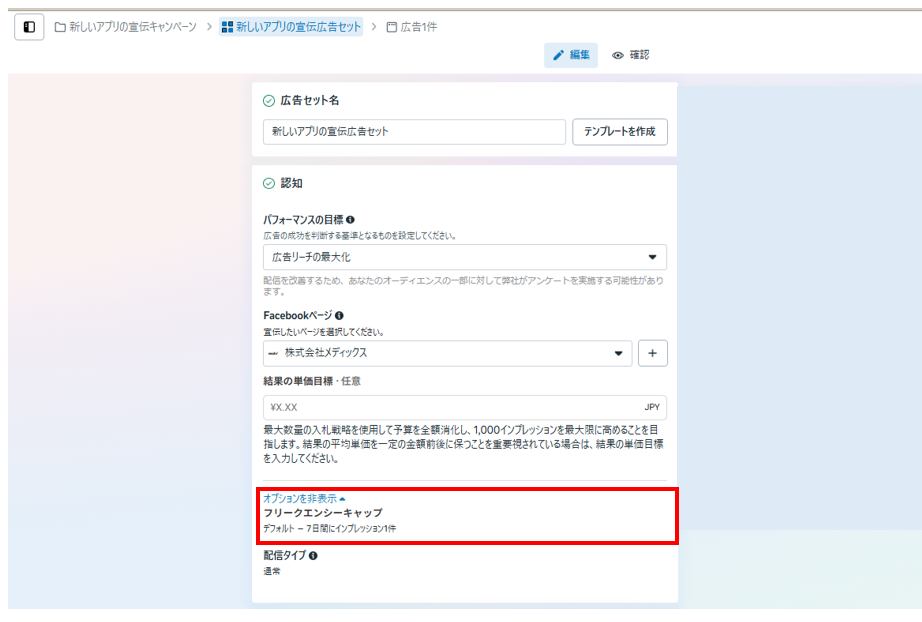

Meta広告では、次の手順でフリークエンシーを設定できます。

①管理画面のキャンペーン一覧からフリークエンシーを設定したいキャンペーンを選択

②広告セット編集画面の「認知」の項目にある「オプションを表示」をクリック

③フリークエンシーキャップにカーソルを併せ、「編集」をクリック

④値を入力して「次へ」をクリックし、「公開」

まとめ

フリークエンシーは、1人のユーザに対する広告の表示回数を示す重要な指標であり、効果的な広告運用を実現するために欠かせない概念です。

適切なフリークエンシー設定によって、ブランドイメージを守りつつ、費用対効果の向上を目指すことができます。

紹介した2つの方法で、適切なフリークエンシーキャップを見つけて設定してみましょう。

WEBマーケティングの成果を上げたい方へ

ウェブ部の運営団体である「株式会社メディックス」は、Webマーケティングに関するコンサルティング及び代理店サービスを提供しております。

メディックスは成果を上げるために、以下の点にこだわります。

- 徹底的な顧客理解

- ユーザー視点でのプランニング

- マーケティングパートナーとしてのビジネススタンス

ウェブ部の内容に少しでも興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。