目次

はじめに

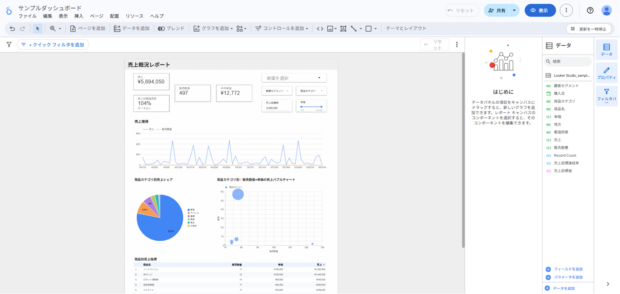

Looker Studioは、単にデータをグラフ化するだけでなく、インタラクティブな分析体験を提供できる強力なツールです。静的なレポートから脱却し、閲覧者が自ら答えを見つけられるダッシュボードを作成するために、特に重要な6つの機能を紹介します。

今回は、一般的な売上データを例に、その活用法を見ていきましょう。

レポート価値を上げる6つの必須機能

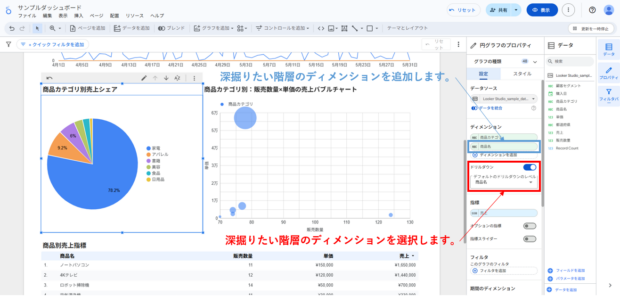

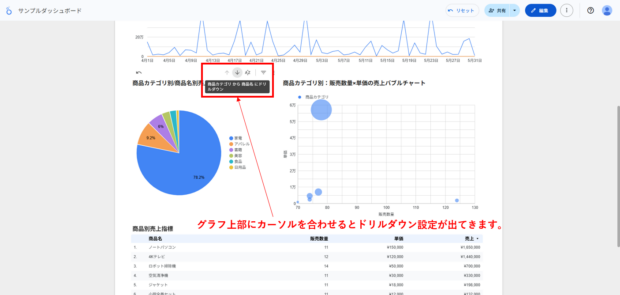

①ドリルダウン:データの深掘り

集計データから詳細データへ階層を掘り下げる機能です。全体の傾向を掴んだ後、その原因となっている特定の要素を直感的に探ることができます。

使用例: 「商品カテゴリ」のグラフで売上が突出しているものを見つけ、クリック一つでその内訳である「商品名」ごとの売上シェアを確認。ヒット商品の特定が迅速に行えます。

表示用モードにしてもグラフ上部にカーソルを合わせることでドリルダウン設定が表示されますので、そちらで階層を変更することで深掘りができるようになります。

ドリルダウンすると商品別の売上シェアを出すことができます。

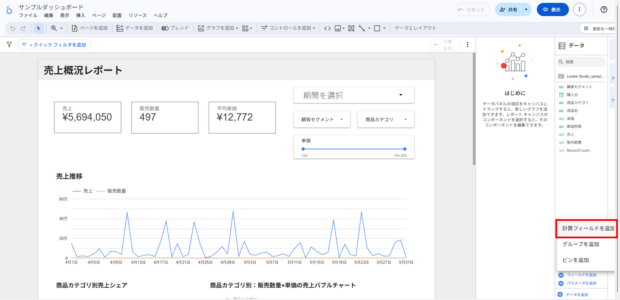

②計算フィールド:独自のディメンションや指標を作成

既存の項目を使い、計算式で新しい指標やディメンションを作成する機能です。データソースを直接編集することなく、レポート上で柔軟に分析軸を定義できます。

使用例: 居住地情報について、都道府県ではなく地方の粒度でデータを見たい場合に地方別というディメンションを作成できます。

まずデータウィンドウから「計算フィールドを追加」メニューを選択します。

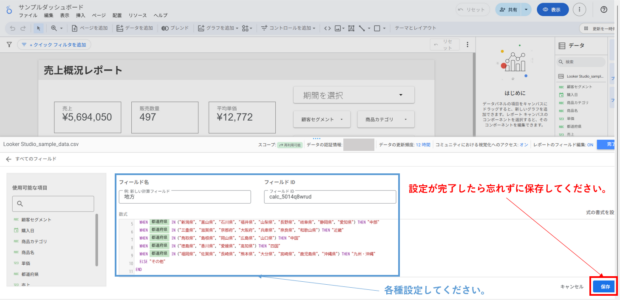

次にフィールド内容を設定します。

数式はLooker Studio独自の関数セットが使用されておりますが、GoogleのスプレッドシートやExcelの関数、Google BigQueryのSQLに類似している関数が少なくないです。

フィールドを作成したら、使用先のグラフにディメンションや指標として追加してください。

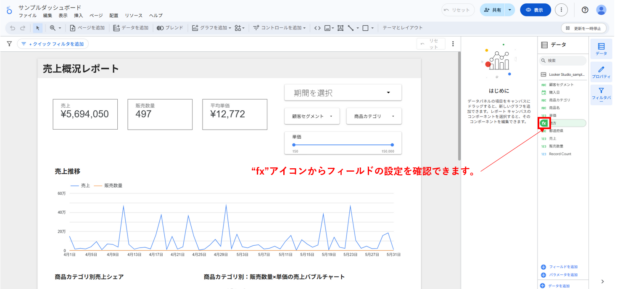

後からフィールドの数式を確認したい場合はデータウィンドウの該当フィールドの左側にカーソルを合わせると”fx”というアイコンが出てきますので、そちらをクリックすると数式を確認できます。

③オプション指標:指標の切り替え

1つのグラフで、閲覧者が表示したい指標を自由に選べるようにする機能です。レポートのスペースを節約しつつ、閲覧者の多様な分析ニーズに応えます。

使用例: スコアカードで、閲覧者が「売上」「販売数量」といった異なる視点をボタン一つで切り替え可能に。レポートの満足度と情報密度が向上します。

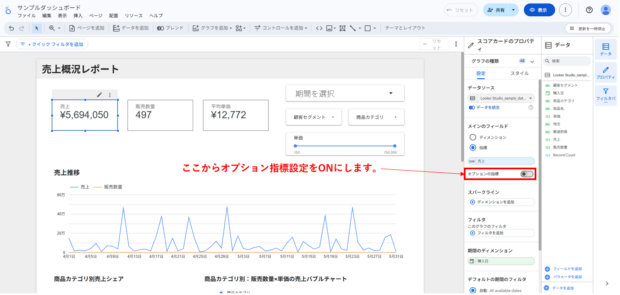

該当グラフのプロパティウィンドウの「オプションの指標」設定をONにし、表示させたい指標を選択します。

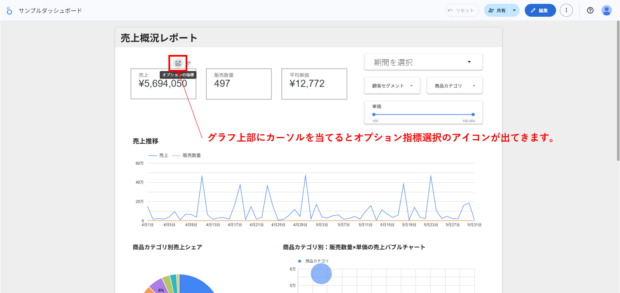

上記設定が完了したら表示用モードにして指標を切り替えられるか確認してみましょう。

前述のドリルダウンと同様に、グラフの上部にカーソルを合わせるとオプション指標設定が表示されますので、そちらから指標を切り替えます。

④パラメータ:自由な目標値の入力

閲覧者が任意の数値を入力し、表示を動的に変化させる機能です。過去データの可視化に留まらず、閲覧者が任意の数値を入力可能にします。

使用例: 「売上目標」を入力するボックスを設置。閲覧者が目標額を自由に変更し、その都度「目標達成率」がどう変化するかをリアルタイムで試算できます。

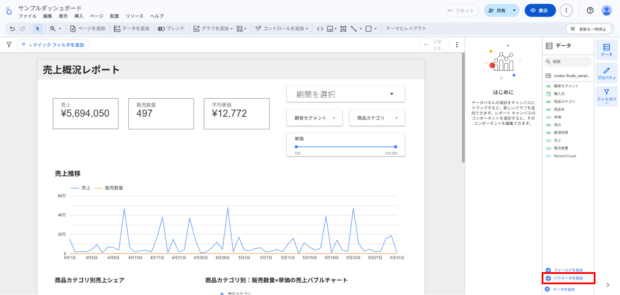

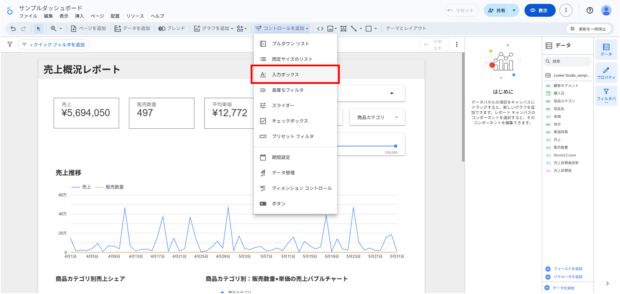

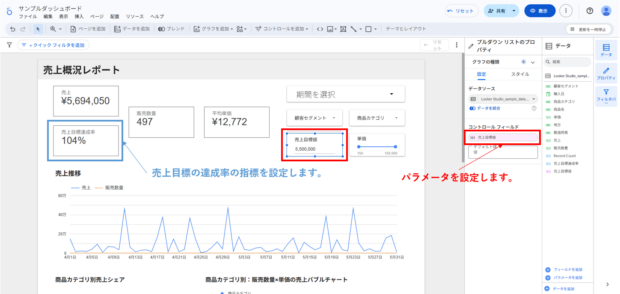

まずデータウィンドウから「パラメータを追加」を選択します。

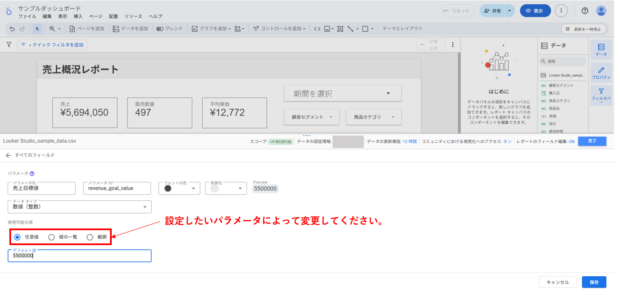

次にパラメータ内容を設定します。「使用可能な値」は設定したいパラメータによって変更してください。今回は目標値をレポート閲覧者が自由に入力できるようにしたいので、「任意値」を選択します。

パラメータを設定したらそのパラメータの値を閲覧者が自由に入力できるよう入力ボックスを作成します。

入力ボックスにパラメータを追加し、その後売上目標の達成率の指標グラフを作成して完成です。

最後に入力ボックスに任意の値を入力して売上目標達成率が変化するかを確認しましょう。

⑤グリッド:レイアウトの整理

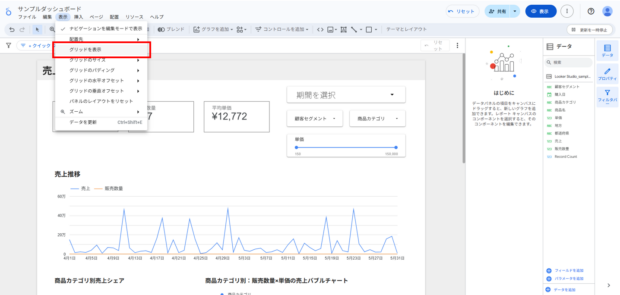

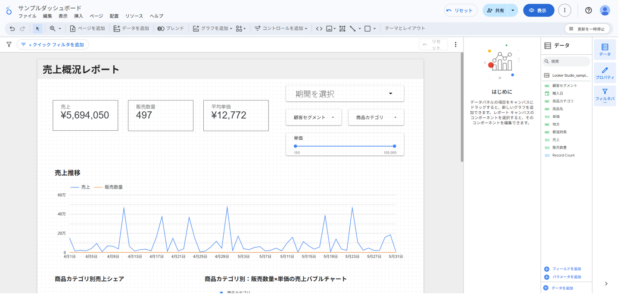

編集時のレポートの背景を方眼紙のようにすることで、グラフや表等を整然と配置しやすくする機能です。

使用例: 「グリッドを表示」機能を使い、複数のグラフのサイズや間隔を簡単に統一。

グリッドを表示させると、グラフを移動させる際もグリッド単位での移動となるので、等間隔にしやすくなります。

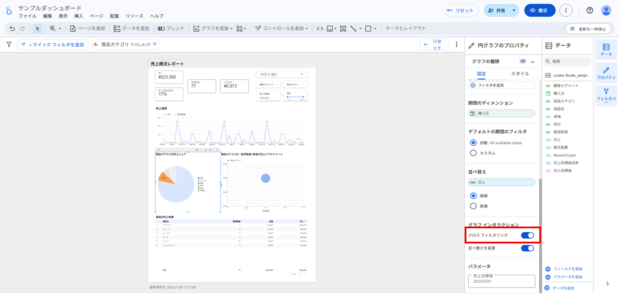

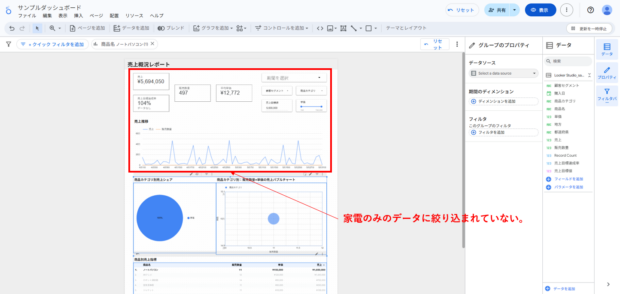

⑥クロスフィルタリングとグループ:グラフの連携

こちらの機能は実はデフォルトでONとなっているのですが、あるグラフをクリックすると、その選択がフィルタとなり、ページ内の他のグラフも連動して絞り込まれる機能です。データ間の隠れた関連性を発見するのに非常に有効です。

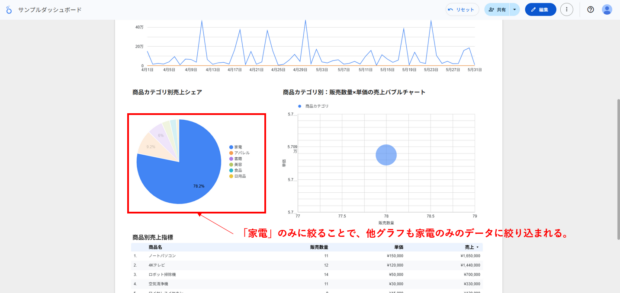

商品カテゴリ別売上シェアで「家電」に絞ると他のグラフも家電のみのデータに絞り込まれます。

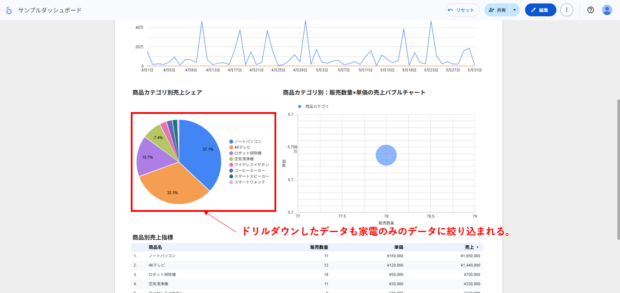

また、商品カテゴリ別円グラフを商品別にドリルダウンしても、表示される商品は家電に属するもののみに絞り込まれます。

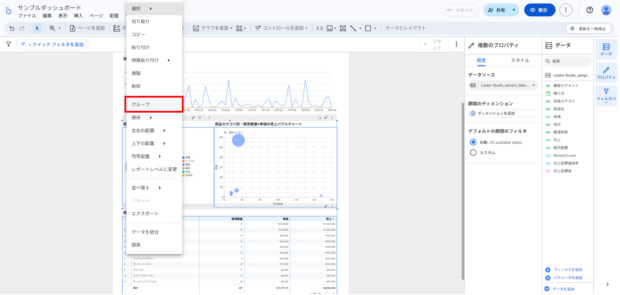

もう一つ、クロスフィルタリング機能と合わせてご紹介したい機能がクロスフィルタリングの際に絞り込みの連動を特定のグラフのみにし、その他のグラフや表には連動させないようにするグラフの「グループ」機能となります。

使用例:特定の顧客セグメントや商品の売上ではなく、該当期間の総売上を常にスコアカードに表示させたい場合に、逆にフィルタリングの連動させたいグラフ同士をグループ化することで、総売上のスコアカードは他グラフのクロスフィルタリングによる影響で表示される数値は変動しなくなります。

クロスフィルタリングを適用させたいグラフを同時複数選択して右クリックし、「グループ」を設定すれば完了です。

実際に円グラフで家電のみのフィルタリングをしてみましょう。

まずは家電に絞る前のデータを確認しましょう。

次に家電のみに絞ると、フィルタが連動するグラフはグループ化されたグラフだけとなっていることが確認できます。

まとめ

これらの機能を個別に使うだけでも強力ですが、例えば「計算フィールド」で作った独自指標を「オプション指標」で切り替えさせるなど、組み合わせることで分析の幅はさらに広がります。これにより、レポート作成者は「答え」を提供するだけでなく、誰もがデータを深掘りできる「分析ツール」そのものを構築できるようになるのです。ぜひこれらの機能を活用し、データからより深い洞察を引き出してください。