多くの人が、日常的に「1度見た商品の広告が、別のサイトでも表示される」というターゲティング広告の体験をしていると思います。

とても身近なターゲティング広告について、本記事では、基本的な仕組みやターゲティングの種類、成功事例、効果的な運用方法など、初心者の方も理解しやすいよう解説します。

ぜひ、最後までお読みください。

目次

ターゲティング広告とは

ターゲティング広告とは、特定の条件に該当するユーザをターゲティングして配信する広告です。

従来のテレビCMやチラシのように、不特定多数にアプローチするのではなく、ユーザの属性や行動履歴、興味関心などの情報を分析して、自社の商品やサービスに関心を持つ可能性が高いユーザを特定し、そのユーザに絞って広告を配信します。

ユーザにとっては、自分により関連性の高い情報を得られ、広告主(企業)にとっては、広告効果の見込めるユーザにのみ配信できて無駄な広告費を削減できる、という特長があります。

ターゲティング広告の仕組み

ターゲティング広告では、ユーザがWebページを開いた瞬間に、データ収集、分析、配信という3つのステップがリアルタイムで行われています。

データ収集では、ユーザがWebサイトを閲覧したり、アプリを使用したりする際に、その行動データを収集しています。

ユーザがどのページを見たか、どのくらいの時間滞在したか、どのような検索をしたかといった情報が、Cookie(詳しくは後述)という小さなデータファイルに保存されます。

広告配信システムは、これらのCookie情報を分析し、ユーザの興味関心や購買意向を推測し、最も関連性の高い広告を自動的に選択して配信しています。

Cookieとは

Cookieとは、ユーザがWebサイトを訪問した際にブラウザに保存される小さなデータファイルで、ユーザを識別するための情報が記録されています。

例えば、ECサイトなどで買い物の途中にサイトを離れても、カートに入れた商品が消えないのは、Cookieにカート情報が記録されているためです。

Cookieには、訪問しているWebサイト自身が発行する1st party cookieと、訪問しているサイトとは別のドメイン(広告プラットフォームなどの第3者)が発行する3rd party cookieの2種類があります。

3rd party cookieは、複数のサイトを横断してユーザの行動を追跡する際に利用されています。

Cookieには、個人を特定する情報(名前や住所など)は含まれていないため、あくまでユーザのWeb上での行動から推測した情報を基に広告が配信されています。

ターゲティング広告のメリット

ターゲティング広告は、従来の広告手法と比べて、次のようなメリットがあります。

CVにつながりやすい

ターゲティング広告は、自社の商品やサービスに興味関心を持つ可能性の高いユーザに絞って広告を配信するため、商品購入や資料請求、お問い合わせなどのコンバージョンにつながりやすいです。

例えば、ダイエットに関する情報を検索したユーザに対して、ダイエットサプリメントの広告を配信すれば、全く無関係のない広告に比べて、反応する可能性は高まるでしょう。

ユーザのニーズと広告内容を合致させることができれば、自然な形でコンバージョンへと導けます。

広告予算を効率的に活用できる

ターゲティング広告では、広告に反応する見込みの低いユーザに対しての配信を避けられるため、無駄な広告配信を減らし、必要なところに予算を投じる、という広告予算の効率的な活用ができます。

また、設定しているターゲティングが適切かどうかを定期的に確認し、必要に応じて調整して最適化することで、パフォーマンスを改善でき、費用対効果を高めやすいです。

興味を示したユーザに継続的なアプローチができる

ターゲティング広告には、1度Webサイトを訪れたユーザに対して継続的に広告を配信できる、リターゲティングというターゲティング手法があります。

一般的に、Webサイト訪問者の90%以上が、初回訪問時にはコンバージョンせずに離脱してしまいますが、リターゲティング広告により、これらのユーザに再度アプローチすることで、購買検討のタイミングに合わせて商品を思い出してもらい、最終的なコンバージョンにつなげることができます。

継続的な接触により、ブランド認知度の向上や顧客との関係性構築も期待できるため、長期的な顧客獲得戦略として有効です。

基本的なターゲティング5種

ターゲティングの種類には主に、ユーザ情報を軸としたものと、配信面となるコンテンツを軸としたものと、その他があります。

基本となる主要な5つのターゲティングについて、紹介します。

オーディエンスターゲティング

オーディエンスターゲティングは、ユーザの過去のサイト閲覧履歴、興味関心、購買行動に基づいた、ユーザ軸のターゲティングです。

1度Webサイトに訪問したことがあるユーザに対して、ほかのサイトを閲覧している際に広告を再表示するリターゲティングや、既存の優良顧客のデータを基に、似た特長を持つ新規ユーザを自動的に見つけ出す類似オーディエンスなどのターゲティングも含まれます。

ユーザ属性ターゲティング

ユーザ属性ターゲティングは、年齢、性別、年収、居住地域などの基本的な属性情報に基づいた、ユーザ軸のターゲティングです。

ユーザ属性は、ユーザが自ら入力した情報(SNSのプロフィール、会員登録情報など)と、行動履歴から推測された情報の2種類から取得しています。

コンテンツターゲティング

コンテンツターゲティングは、広告を配信するサイトやページの内容に基づいた、コンテンツ軸のターゲティングです。

システムがサイト内のテキスト情報などからコンテンツのジャンル・カテゴリをを推測し、関連性の高い広告を表示します。

例えば、料理レシピサイトに食材や調理器具の広告を配信したり、旅行情報サイトに旅行関連サービスの広告を表示したりします。

ユーザが興味を持って閲覧しているコンテンツと親和性の高い広告を、自然な形で表示できます。

デバイスターゲティング

デバイスターゲティングは、ユーザが使用しているデバイスの種類(スマートフォン、タブレット、パソコン)やOS(iOS、Android、Windows)に基づいたターゲティングです。

デバイスごとにユーザの行動パターンや利用場面が異なるため、商品やサービスの特性に応じたデバイス選択が重要になります。

例えば、モバイルアプリのダウンロードを促進したい場合はスマートフォンユーザに集中して配信し、詳細な資料請求フォームがあるBtoB商材の場合はパソコンユーザを優先する、といったターゲティングができます。

曜日・時間ターゲティング

曜日・時間ターゲティングは、特定の曜日や時間帯に広告配信を限定するターゲティングで、ターゲットユーザの生活パターンや商品・サービスの利用タイミングに合わせた配信に利用します。

例えば、ランチタイムの飲食店広告は平日の11時から13時に集中配信し、週末のレジャー施設広告は金曜日の夕方から土日にかけて配信するといった活用方法があります。

限られた広告予算を、最も効果的なタイミングに集中投下できます。

ターゲティング広告の成功事例

実際に、ターゲティング広告の配信で大きな成果を上げた事例を紹介します。

武蔵野銀行

埼玉県内を拠点に地域密着型の金融サービスを提供する武蔵野銀行では、新卒採用において県外の学生や他業種志望者へのアプローチに課題を抱えていました。

そこで、Google広告の地域ターゲティングを他県に絞り、メガバンクやコンサルティング ファーム、総合商社などを就職先に検討している学生をターゲティングし、広告を配信しました。

結果、採用ページへの流入数は前年比最大 4,500%、エントリー数も35%増加と、応募者数の拡大に成功しました。

この成功事例は、地域密着型ビジネスにおけるターゲティング広告の有効性を示す好例となっています。

参照:ターゲットを絞った広告で、採用サイトへの流入数が4,500% 増加した武蔵野銀行(Google広告)

ターゲティング広告の運用方法

ターゲティング広告は、自社で運用する方法と、広告代理店に依頼して運用する方法があります。それぞれの違いや特長を理解し、自社に最適な運用方法を選択しましょう。

自社(インハウス)運用

自社運用は、社内に専任の担当者を配置して、広告運用に関わることすべてを社内のリソースで対応します。

自社運用のメリットとデメリットは次のとおりです。

メリット

・委託する際に発生する手数料を削減できる

・広告運用のノウハウを社内に蓄積できる

・自社の商品やサービスを理解している社内スタッフが運用することで、より適切なターゲティングや訴求内容の調整ができる

デメリット

・ターゲティング広告の知見のある人材の確保や育成が必要

・新しい機能や流行のキャッチアップが必要

・担当者が退職するリスクがある

代理店運用

代理店運用は、広告代理店などの専門業者に委託して運用します。

代理店運用のメリットとデメリットは次のとおりです。

メリット

・豊富な経験と専門知識を持ったプロによる安定した運用が期待できる

・業界のベストプラクティスや最新の手法を活かした運用ができる

・社内のリソースを本業に集中させることができる

デメリット

・委託費用がかかる

・自社の事業内容や顧客特性の理解に時間がかかる

・やりとりなどのコミュニケーションコストがかかる

ターゲティング広告を効果的に運用するためのポイント

ターゲティング広告で効果を出すためには、いくつかのポイントを押さえて運用する必要があります。

適切なターゲティング設定

ターゲティング広告は、ターゲット設定を誤ると逆に費用対効果が悪化する可能性があります。

例えば、商品やサービスに興味関心のない無関係なユーザに広告を配信してしまうと、クリック率やコンバージョン率が低下し、無駄な広告費の支出につながります。

また、ターゲティング条件を過度に細かく設定すると、限られたターゲットに対して表示機会を争うことになり、入札単価が高騰する上、配信量が減って機械学習による最適化が進みにくくなります。

そのため、適切なターゲティングが重要です。

最初から適切なターゲティングができれば良いですが、継続的な効果測定と改善が不可欠です。

配信頻度の最適化

同じユーザに対して繰り返し同じ広告を配信すると、ユーザは「追跡されている」「監視されている」という印象を抱き、広告に対して嫌悪感を持つ可能性があります。

特に、プライバシーへの関心が高まっている現在では、個人の行動履歴に基づいた広告配信が不快感を与えてしまうことも少なくありません。

このような状況が続くと、商品やサービスだけでなく、企業全体のブランドイメージが悪化し、長期的な顧客関係に悪影響を及ぼす恐れがあります。

そうならないためにも、フリークエンシーキャップ(同一ユーザへの広告表示回数制限)を設定し、配信頻度を最適化しましょう。

定期的なクリエイティブの差し替え

ターゲティング広告の運用において、クリエイティブ(バナー画像や動画、広告文)は1度設定したら終わりではなく、定期的に見直し、差し替えることが重要です。

同じ広告を配信し続けると、特定のユーザ層の反応しか得られなかったり、ユーザが次第にその広告を「情報」として認識しなくなり、風景の一部のように無意識に無視するようになる、「バナーブラインドネス」と呼ばれる現象になったりと、広告効果が低下する恐れがあります。

そのため、設定から一定期間が経過したクリエイティブは、新しい訴求やクリエイティブに差し替えることが有効です。

Cookie規制がターゲティング広告に与える影響

近年、個人情報保護に対する意識の高まりとともに、各国でプライバシー保護に関する法整備が行われ、ターゲティング広告の基盤となるCookie技術に対する規制が世界的に強化されています。

Apple社の開発するiOSでは、すでに様々な規制が進み、ユーザを複数ドメイン横断で追跡する3rd party cookieは基本的にブロックされ、リターゲティング広告などユーザ軸のターゲティングに影響が出ています。

そのため、3rd party cookieに頼らず、自社サイト会員の登録情報やアンケート調査、メール配信などを通じてユーザから直接同意を得た上で収集した、自社の顧客データを活用したターゲティングの重要性が高まっています。

まとめ

ターゲティング広告は、広告に反応する可能性の高いユーザに絞って配信できる広告手法で、ターゲティングを適切に設定することで高い効果が期待できます。

ターゲティングには、オーディエンスターゲティング、コンテンツターゲティング、デバイスターゲティングなど多様な種類があり、それぞれの特性を理解して適切に組み合わせることが成功の鍵となります。

今後も、Cookieの規制の動きやアップデート情報をキャッチアップしながら、自社に最適なターゲティング広告を配信しましょう。

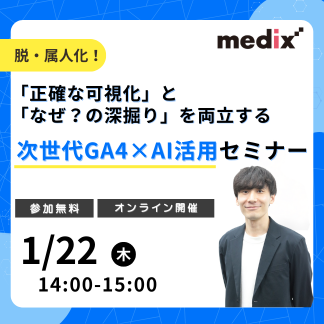

WEBマーケティングの成果を上げたい方へ

ウェブ部の運営団体である「株式会社メディックス」は、Webマーケティングに関するコンサルティング及び代理店サービスを提供しております。

メディックスは成果を上げるために、以下の点にこだわります。

- 徹底的な顧客理解

- ユーザー視点でのプランニング

- マーケティングパートナーとしてのビジネススタンス

ウェブ部の内容に少しでも興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。